夜幕降臨,復(fù)旦大學(xué)祖嘉生物博物館(下文簡(jiǎn)稱:祖嘉博物館)的標(biāo)本處理室里,一只新制成的豹貓標(biāo)本安靜佇立。

突然,“咯噠”一聲輕響,它動(dòng)了起來(lái),摔進(jìn)了桌旁的紙箱。門被拉開,一只海南長(zhǎng)臂猿長(zhǎng)長(zhǎng)的手臂一蕩,落到了豹貓的不遠(yuǎn)處……

這不是奇幻電影,而是復(fù)旦大學(xué)生物學(xué)科普教育基地(下文簡(jiǎn)稱:生物科普基地)新近出版的兒童科普繪本《歡迎來(lái)到毛尾巴餐廳》的開篇場(chǎng)景。

不久前的新書發(fā)布會(huì)上,當(dāng)孩子們將這個(gè)場(chǎng)景搬上舞臺(tái),扮演那些“復(fù)活”的標(biāo)本時(shí),臺(tái)下一位女老師靜靜地望著,眼帶笑意。

她是吳燕華,復(fù)旦大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院教授、生物學(xué)科普基地主任。這個(gè)秋天,她與團(tuán)隊(duì)出版了以祖嘉博物館為原型的生物多樣性保護(hù)科普讀物,這場(chǎng)發(fā)布會(huì),不僅是新書發(fā)布,更是她與團(tuán)隊(duì)十年來(lái)系統(tǒng)性科普之路的縮影。

當(dāng)遺傳學(xué)出身的教授

跨界做生物多樣性科普

2018年5月17日,國(guó)際博物館日,修繕一新的祖嘉博物館向公眾敞開大門。吳燕華想起自己第一次走進(jìn)標(biāo)本館時(shí),瞬間被震撼——“從銀杉的葉片到白鱀豚的尾鰭,從珙桐的花朵到丹頂鶴的羽翼,九萬(wàn)余件珍貴的標(biāo)本就靜靜地躺在這里。”

震撼之余,緊迫感油然而生:“這些珍品曾在‘小黑屋’里塵封多年,如今重見天日,該如何讓更多人真正‘看見’它們?”

不久后,這位遺傳學(xué)教授做了一個(gè)有些“跨界”的決定。她主動(dòng)找到當(dāng)時(shí)的科普基地主任喬守怡教授說(shuō):“要不我來(lái)兼?zhèn)€職?”這源于一種樸素的情感:

“我既然畢業(yè)留在了立人生物樓工作,我就有理由去把老先生們用畢生心血建設(shè)的標(biāo)本館傳承下去。”

祖嘉博物館內(nèi)

這個(gè)想法得到了學(xué)院的支持,就這樣,吳燕華成了科普基地的兼職老師,也是祖嘉博物館的“一號(hào)講解員”。沒有現(xiàn)成的講解詞,她就帶著學(xué)生志愿者一起寫、一起改。“第一版講解詞,是拿我們課程的學(xué)生做‘小白鼠’,看他們的反應(yīng),再組織語(yǔ)言、打磨稿子。”講解詞前后改了十幾版,至今仍在迭代。

從云端到心間,一座寶庫(kù)被看見

祖嘉博物館館藏9萬(wàn)余件動(dòng)植物標(biāo)本,絕大多數(shù)由復(fù)旦老一輩學(xué)者親手采集、制作并鑒定。20世紀(jì)50至80年代,他們奔赴各地,忠實(shí)記錄了中國(guó)特定歷史時(shí)期的物種多樣性圖景。

如何讓靜態(tài)的博物館“活”起來(lái)?吳燕華帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)探索出一條從實(shí)體到虛擬、從線下到線上的全維度科普路徑。

“云上博物館”

2020年,“云上博物館”上線,借助VR技術(shù),觀眾可零距離觀賞館藏精品。“疫情期間,手機(jī)端的博物館成了重要的科普窗口。”吳燕華說(shuō)。

但這還不夠。2022年,團(tuán)隊(duì)推出《從祖嘉生物博物館看生物多樣性保護(hù)的“中國(guó)智慧”》系列課程:20節(jié)課、254分鐘、10個(gè)課件、5萬(wàn)字講義、45道自測(cè)題……在多個(gè)平臺(tái)推出后,點(diǎn)擊量和閱讀量累計(jì)超過(guò)100萬(wàn)次。

Skylab直播評(píng)論區(qū)同學(xué)們都很活躍

“Skylab直播”則開創(chuàng)了另一種科普形式。學(xué)生做主播,帶觀眾云參觀博物館、走進(jìn)天目山野外課堂、探訪國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。“那次在天目山直播,學(xué)生們下到溪水邊找天目臭蛙,晚上燈誘昆蟲,看著獨(dú)角仙爬到老師肩膀上……評(píng)論區(qū)都炸了,在線6000多人,都是真正熱愛大自然的孩子。”吳燕華回憶。

疫情期間的“與鳥為鄰”直播更成為治愈系爆款。學(xué)生在宿舍窗口完整記錄了烏鶇一家的育雛過(guò)程,從孵化到離巢,新生命的誕生給居家的人們帶來(lái)溫暖。

虛擬仿真系統(tǒng)

團(tuán)隊(duì)還將虛擬仿真技術(shù)引入教學(xué)與科普實(shí)踐,開發(fā)了國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。“我們把天目山考察路線上的幾百種植物全部建成數(shù)據(jù)庫(kù),還把鳥類數(shù)據(jù)做成了VR場(chǎng)景。你進(jìn)入虛擬的林地,常見的林鳥就會(huì)出現(xiàn);走到溪流邊,鳥的種類又不同。學(xué)生可以沉浸式地進(jìn)行鳥類多樣性調(diào)查。”

每年的復(fù)旦大學(xué)科技節(jié),祖嘉博物館都會(huì)成為熱門打卡點(diǎn)。2023年科技節(jié),團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了“標(biāo)本偵探”互動(dòng)游戲,孩子們根據(jù)線索在博物館中尋找特定標(biāo)本,完成任務(wù)后可以獲得定制徽章。

“最讓我們驚喜的,是復(fù)旦校園里藏龍臥虎。”吳燕華笑著說(shuō)。哲學(xué)學(xué)院的觀鳥達(dá)人、經(jīng)濟(jì)學(xué)院的動(dòng)物園愛好者、大數(shù)據(jù)學(xué)院的鳥類繪畫高手……不同專業(yè)的師生因?yàn)閷?duì)自然的熱愛匯聚到祖嘉博物館周圍,形成了獨(dú)特的科普?qǐng)F(tuán)隊(duì)。

為白鱀豚寫一個(gè)故事

然而,無(wú)論是云博物館還是視頻課,其受眾仍有門檻。“我們之前做的課程,至少要初高中生才能消化。但科學(xué)的種子,能不能播撒得更早一些?”

一次博物館開放日正值“世界白鱀豚日”,志愿者問(wèn)孩子們是否知道這個(gè)日子,他們一片茫然。“志愿者指著標(biāo)本問(wèn)孩子們那這是什么,孩子們還是沒有反應(yīng)。”吳燕華復(fù)述時(shí),聲音低沉,“志愿者后來(lái)很傷心地和我說(shuō)了這個(gè)事情。我就想,如果白鱀豚能聽到,它會(huì)難過(guò)地發(fā)現(xiàn)今天的小朋友已經(jīng)不認(rèn)識(shí)它了。它已經(jīng)在野外滅絕,沒有關(guān)于它的童話走進(jìn)孩子們心里。”

那一刻,一個(gè)念頭無(wú)比清晰:“我們能不能寫一個(gè)故事,讓夜晚的標(biāo)本‘活過(guò)來(lái)’?”繪本的想法由此生根。

三本科普讀物

歷時(shí)2年,《歡迎來(lái)到毛尾巴餐廳》的創(chuàng)作,是一次漫長(zhǎng)的“跋涉”。書中,標(biāo)本們?cè)谏钜归_了一家餐廳,講述各自的故事。豹貓、小靈貓、兔猻等祖嘉博物館的獸類標(biāo)本成為主角,它們的冒險(xiǎn)穿越復(fù)旦校園、江灣濕地,最終在校園美食節(jié)達(dá)到高潮。

“我們不斷修改,既要保證趣味性,又不能有科學(xué)漏洞。”吳燕華說(shuō),“比如豹貓到底怎么畫,既能體現(xiàn)可愛讓小朋友喜歡,又要符合科學(xué),因?yàn)樗炔皇秦堃膊皇潜娌亢蜕砩系陌呒y都有講究。”

《歡迎來(lái)到毛尾巴餐廳》內(nèi)頁(yè)

畫師與科學(xué)顧問(wèn)反復(fù)溝通,團(tuán)隊(duì)還專門請(qǐng)幼兒園孩子試讀。《迎接比賽的豆豆》一書,取材于崇明東灘的濕地生態(tài)系統(tǒng),以招潮蟹等底棲生物為主角。試讀會(huì)上有小朋友問(wèn):“為什么豆豆這本書的主角不是妹妹是哥哥?”老師們耐心解釋:招潮蟹中只有雄性才會(huì)有兩個(gè)大小不同的螯,這是它們最典型的生物特征之一。

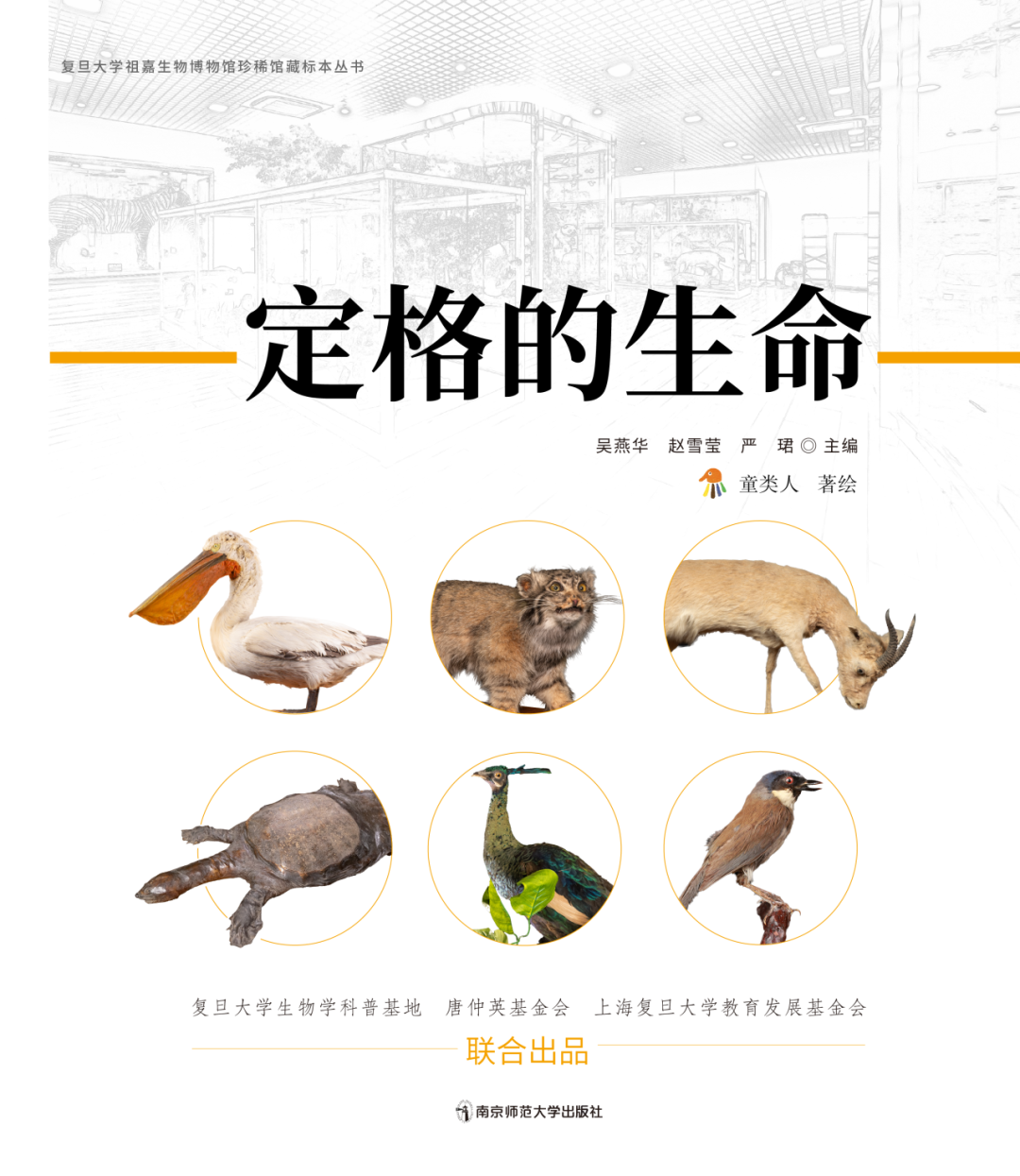

另一本面向青少年的《定格的生命》,則將目光投向了祖嘉博物館中那些真正的“鎮(zhèn)館之寶”,講述標(biāo)本背后真實(shí)的科學(xué)采集故事與物種保護(hù)困境。

吳燕華將初稿的撰稿任務(wù)交給了祖嘉博物館多年來(lái)的講解志愿者們。“綠孔雀的作者顧伯健,他的博士課題就是這個(gè)物種的保護(hù);普氏原羚的所有圖片都是卓錦自己去野外拍攝的.....我想用同學(xué)們的筆觸,讓復(fù)旦年輕人把老先生們的標(biāo)本以講故事的方式傳承下去。”

《定格的生命》內(nèi)頁(yè)

團(tuán)隊(duì)也非常重視這本專業(yè)圖書的嚴(yán)謹(jǐn)性。編寫“海南長(zhǎng)臂猿是世界上最瀕危的靈長(zhǎng)類”這句話時(shí),團(tuán)隊(duì)為是否加“之一”字反復(fù)查證,直到找到2025年4月一篇權(quán)威論文的標(biāo)題明確寫著“the world's rarest primate”(世界上最稀有的靈長(zhǎng)類),才最終定稿。

吳燕華(右三)與科普讀物創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)

“復(fù)旦要么不做,要做就做出精品。”吳燕華的話,成了團(tuán)隊(duì)的信條。

百年技藝,正在年輕人手中延續(xù)

所有精彩故事的起點(diǎn),是祖嘉博物館里那一件件沉默的標(biāo)本。而它們的背后,是跨越百年的手作技藝與傳承。

唐氏家族與這些標(biāo)本有著五代不解之緣。

1861年,以漁獵為生的唐春營(yíng)被英國(guó)傳教士拉都胥相中,學(xué)習(xí)歐式動(dòng)物標(biāo)本剝制技術(shù),開啟了唐氏標(biāo)本制作技藝的傳奇。如今全國(guó)多家科研機(jī)構(gòu)和高校的脊椎動(dòng)物標(biāo)本,大多出自唐氏傳人之手。

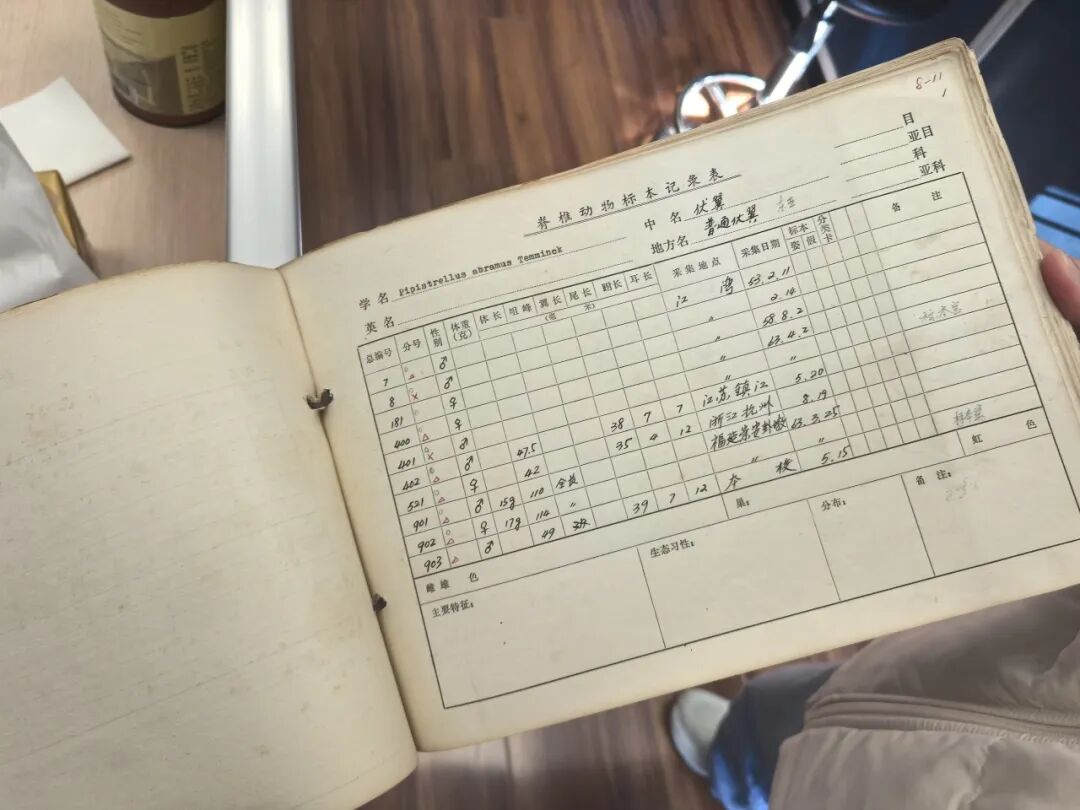

這樣手寫的標(biāo)本采集記錄本在唐仕敏的桌子上有很多

唐仕敏是第五代傳人,也是祖嘉博物館動(dòng)物標(biāo)本制作與維護(hù)教師,今年已70多歲。在動(dòng)物標(biāo)本室,他打開一本邊角磨損、紙頁(yè)泛黃的記錄本,上面是父親唐子英工整的手寫筆跡:采集地點(diǎn)、時(shí)間、體長(zhǎng)、體重……“過(guò)去的條件限制,沒有計(jì)算機(jī),只能手寫。”他摩挲著紙頁(yè),“但你看,數(shù)據(jù)非常完整。現(xiàn)在標(biāo)本干了,量出來(lái)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,但我們有最原始的記錄。這就是它的價(jià)值。”

祖嘉博物館約90%的動(dòng)物標(biāo)本出自唐子英先生之手。1982年,唐仕敏調(diào)入復(fù)旦,接過(guò)了父親的接力棒。2018年,唐仕敏將一件珍貴的藍(lán)冠噪鹛標(biāo)本重新翻制。“這個(gè)物種在云南已經(jīng)區(qū)域性滅絕,我們這件標(biāo)本是1956年在思茅采集的,可能是國(guó)內(nèi)唯一的姿態(tài)標(biāo)本。”他說(shuō),“翻制老標(biāo)本難度很大,但必須做好,否則壞了就再也沒有了。”

唐仕敏(左)與嚴(yán)珺(右)

如今,他正將畢生所學(xué),傾囊傳授給徒弟嚴(yán)珺。2020年,這位復(fù)旦畢業(yè)生回到母校,跟隨唐仕敏學(xué)習(xí)脊椎動(dòng)物標(biāo)本制作,并作為生物科普基地專職教師,守護(hù)這座博物館里的標(biāo)本。

嚴(yán)珺跟隨唐仕敏學(xué)習(xí)兩年多,已經(jīng)能夠獨(dú)立完成鳥類標(biāo)本制作。“唐老師毫無(wú)保留地教我,從解剖處理、皮張剝離、防腐防蟲,到內(nèi)部填充、隱形縫合、姿態(tài)整理……每個(gè)細(xì)節(jié)都一絲不茍。”

但她學(xué)到的遠(yuǎn)不止技術(shù)。“唐老師對(duì)動(dòng)物的了解太深了。哪種鳥遷徙時(shí)先到,哪種獸類喜歡什么棲息地,這些經(jīng)驗(yàn)是幾十年的積累。”嚴(yán)珺說(shuō),“現(xiàn)在觀鳥的人多了,信息渠道也多了,但老師的這些經(jīng)驗(yàn)仍然珍貴。”

在隔壁的植物標(biāo)本室,祖嘉博物館植物標(biāo)本制作與維護(hù)教師陸帆守護(hù)著另一份珍貴遺產(chǎn)。

植物標(biāo)本室一角

8萬(wàn)余份植物標(biāo)本中,有近60位中國(guó)第一代植物分類學(xué)家的采集成果。“錢崇澍、曲仲湘、徐炳聲......這些老先生采集的標(biāo)本,不僅是植物樣本,更是中國(guó)植物學(xué)發(fā)展的見證。”陸帆說(shuō)。

他用三年時(shí)間將館藏八萬(wàn)份植物標(biāo)本全部整理一遍,為每一種植物逐一選取保存最完整的標(biāo)本進(jìn)行數(shù)字化存檔,在中國(guó)植物圖像庫(kù)中建立了完整的檔案。

陸帆幾乎每天都會(huì)來(lái)到標(biāo)本室,整理、鑒定、維護(hù)那些珍貴的植物標(biāo)本。“我們館藏的完整性在國(guó)內(nèi)高校中是很高的。”他自豪地說(shuō),“每一份標(biāo)本都鑒定到位,數(shù)據(jù)完整。這不是一朝一夕能做到的。”

陸帆(右)與崔焱琳(左)

如今,陸帆也有了接班人。年輕的崔焱琳正在學(xué)習(xí)植物標(biāo)本的管理和維護(hù),將這份守護(hù)延續(xù)下去。

體系支撐,讓星火燎原

吳燕華(三排右一)在祖嘉博物館開展科普活動(dòng)

身兼科研、教學(xué)與科普,吳燕華不覺得疲憊。“它們本就是一體的。”她在遺傳學(xué)課上引用博物館案例,學(xué)生聽得入神;學(xué)生的科研數(shù)據(jù)可轉(zhuǎn)化成科普手冊(cè),公眾觀察數(shù)據(jù)又能反哺研究。“科學(xué)普及、科學(xué)研究、教學(xué)育人,這三者能形成美好的閉環(huán)。”

個(gè)人的熱情如同星火,而體系的支撐才能讓星火燎原。吳燕華的背后,是一個(gè)從學(xué)院到學(xué)校的支撐網(wǎng)絡(luò)。

生命科學(xué)學(xué)院黨委書記陳浩明記得,當(dāng)初博物館面臨發(fā)展瓶頸時(shí),是吳燕華主動(dòng)站出來(lái)。“她說(shuō),給我一點(diǎn)時(shí)間,我能讓它活過(guò)來(lái)。”學(xué)院全力支持,協(xié)調(diào)空間、爭(zhēng)取編制、整合資源。“當(dāng)時(shí)學(xué)院空間極其緊張,但我們依然拿出了近千平方米,建成了專業(yè)展廳。”為了解決唐氏技藝傳承問(wèn)題,學(xué)院專門爭(zhēng)取編制,招收了嚴(yán)珺作為唐老師的徒弟和博物館專職教師,“把‘人’的問(wèn)題解決了”。

資金是另一大難題。前院長(zhǎng)毛裕民捐贈(zèng)的1000萬(wàn)港元是博物館新生的基石;而繪本出版的費(fèi)用,則來(lái)自唐仲英基金會(huì)的公益支持。

“科普不是錦上添花,而是一所大學(xué)必須承擔(dān)的責(zé)任。”陳浩明表示,在自媒體時(shí)代魚龍混雜、偽科學(xué)泛濫的今天,大學(xué)的科普工作顯得尤為珍貴。它不僅傳播知識(shí),更傳遞一種態(tài)度:對(duì)科學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn),對(duì)生命的敬畏,對(duì)傳承的擔(dān)當(dāng)。

有了平臺(tái)和資源,吳燕華像一個(gè)“樞紐”,鏈接起老先生的技藝、青年學(xué)者的知識(shí)、學(xué)生的創(chuàng)意、基金會(huì)的支持、出版社的專業(yè),甚至藝術(shù)家團(tuán)隊(duì)的靈感。

如今,祖嘉博物館每年接待超過(guò)5000名參觀者,科普課程全網(wǎng)閱讀量超百萬(wàn),三本新書只是這個(gè)龐大科普體系的最新成果……看著新書發(fā)布會(huì)舞臺(tái)上演著話劇的孩子們,吳燕華想起多年前那個(gè)提問(wèn)“白鱀豚是什么”的小朋友。

通過(guò)繪本、通過(guò)話劇、通過(guò)博物館里生動(dòng)的講解,越來(lái)越多的孩子認(rèn)識(shí)了這些“定格的生命”。“當(dāng)科學(xué)真正走進(jìn)孩子心里時(shí),你會(huì)看見它發(fā)芽的樣子。”吳燕華說(shuō)。

而那顆種子,或許就在某個(gè)孩子翻開《歡迎來(lái)到毛尾巴餐廳》的夜晚,悄然種下。

組稿|校融媒體中心

文字|趙天潤(rùn)

圖片/視頻|受訪者提供

視頻|生物學(xué)科普基地

編輯|瞿立

責(zé)編|葉鸝