本文參考歷史資料結合個人觀點進行撰寫,文末已標注相關文獻來源。

(梁武帝 蕭衍)

在歷史的長卷中,梁武帝的形象很獨特,也很復雜。

他開創了將近五十年的穩定統治,他壽命也很長,活了八十六歲,如果不是后來被餓死了,也許還能活的更久,他在位四十八年,幾乎和他的王朝同壽。

我們一提到梁武帝,就難免說他是一個菩薩皇帝,說他敬佛,禮佛,佞佛,可以說他的個人信仰和南梁政權的命運緊密交織,所以我們不禁有此一問:

一個年輕時以文武全才著稱的統治者,怎么就會在晚年沉迷佛教到了讓人難以置信的程度?

他的宗教信仰,又是如何一步步的影響,乃至主導了南梁的政治?

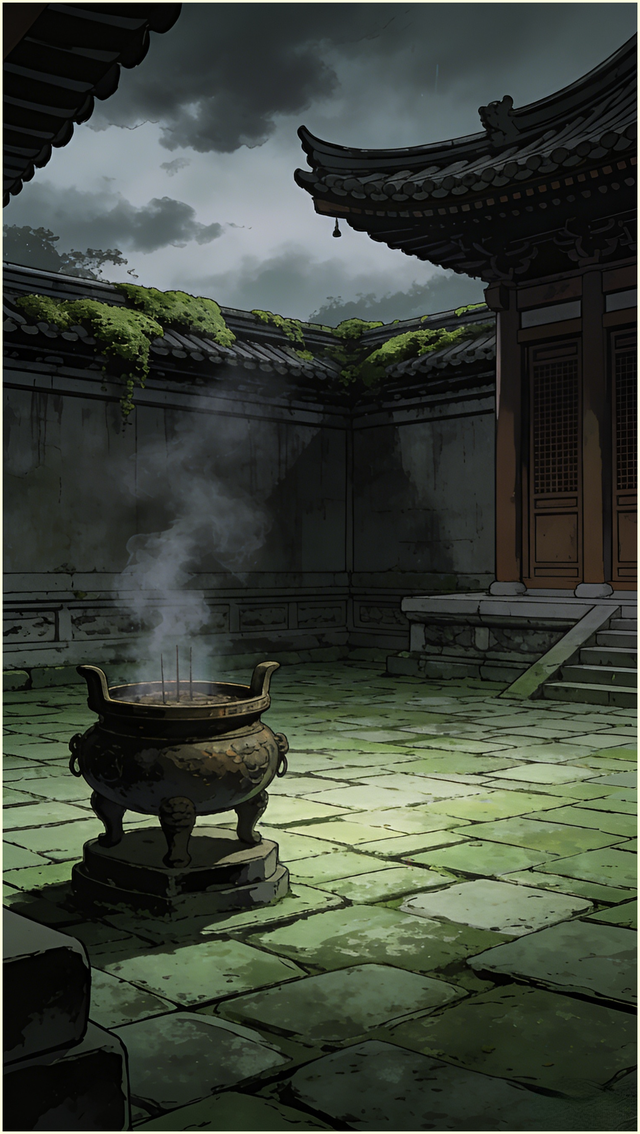

佛寺的鐘聲和誦經之聲音,又是如何跟帝國的喪鐘悄然重疊的?

天監三年,梁武帝下了一道詔書:

弟子經遲迷荒,耽事老子,歷葉相承,染此邪法。習因善發,棄迷知返,今舍舊醫,歸憑正覺。

皇帝說自己長期迷失在荒誕迷茫之中,為什么自己荒誕迷茫呢?那是因為自己長期沉浸于老子的學說中,他認為這種思想是錯誤的,自己現在萌發了善念,決定舍棄迷途,回歸正道。

這個正道,就是佛。

以前他和陶弘景還是往來頻繁的,甚至都到了要吃丹的地步,但是現在梁武帝的信仰一下子就轉變了,這是有原因的?

什么原因呢,是他的道德焦慮。

皇帝曾自己說:

《凈業賦》:世論者以朕方之湯武,然朕不得以比湯武,湯武亦不得以比朕。湯武是圣人,朕是凡人,此不得以比湯武。但湯武君臣未絕,而有南巢白旗之事。朕君臣義已絕,然后掃定獨夫,為天下除患。以是二途,故不得相比。

這段話比較長,作者就不逐字翻譯了,大概齊的意思是,梁武帝認為自己不能和古來大賢,歷代明君相提并論,自己只是一個普通人。

看上去是皇帝的自謙,其實內心流露的是皇帝的自我辯護。

通過禪讓取得皇位,也只是聽起來好聽,實際上這在傳統的政治倫理中是存在合法性的質疑的,怎么禪的?人家心甘情愿嗎?你有沒有強迫行為?何況梁武帝后來還把蕭寶融給殺掉了。

包括在南齊時代,作為南齊官僚的蕭衍還曾經幫助齊明帝殺害武帝和高帝的子孫,這些行為和儒家的忠孝觀念是明顯沖突的,至于皇帝信道,道家只會讓皇帝清靜無為,讓他別在乎,可事實上這種焦慮一旦存在,但凡是人就不可能不在乎。

在這種情況下,梁武帝被佛學思想給引導了。

《大涅槃經》:王若懺悔,懷慚愧者,罪即滅除,清靜如本。

這種只要后悔了,只要虔誠了,只要禮佛誦經,就可以抵消自己的罪過的言論在佛教典籍中比比皆是,這種懺悔滅罪的說法在冥冥中為皇帝提供了精神出路。

當然,除了安慰自己,讓自己不再焦慮之外,梁武帝也有政治考量,從他還沒做皇帝,還處在竟陵八友時期他就意識到,儒家倫理在動蕩的時代已經很難有效的維系社會秩序,而佛教的因果報應等學說,一能用來解釋王朝更替的合法性,二還能約束臣民的行為,這第三嘛,東晉時期有孫恩盧循領導的農民反晉斗爭,這是南朝規模最大,時間最長的一次農民起義,一直打了十二年。

孫恩是五斗米教,盧循是天師道,這都是具有道教性質的,那相比來說,佛教則更加安全。

(佛造像)

但是,梁武帝還不是罷黜百家,獨尊佛說,他是要整合三教,因為皇帝說過“老子,周公,孔子等雖是如來弟子”,這就是在創立三教同源。

皇帝要以佛教為主干,融合儒教和道教,建立一種新的意識形態。

皇帝開始建造佛寺,法王寺,光宅寺拔地而起,皇帝請來僧人翻譯經書,皇帝積極推行佛教戒律,比如天監十二年,皇帝下詔書要斷殺,要求在宗廟祭祀活動中不使用牲畜。

很多大臣對皇帝的這個命令持反對意見。

比如尚書令江貺就勸諫皇帝,說如果祭祀宗廟不用牲畜,那就等于是斷了祖宗的血食,因為古代祭祀都要用牲畜的血給神靈來享用,這完全違背了自古以來的禮制。

梁武帝的回復非常之高明,幾乎讓人啞口無言,他說:

我沒有違背儒家的禮制,因為儒家的經典《禮記》中就說過,君子要遠離廚房,不能親手斬殺動物,見到活的動物不忍心看它死,聽到動物的悲鳴就不忍心吃它的肉。

這段話本來是講儒家的仁愛和不忍之心,梁武帝則巧妙的用它來論證了不殺生的佛教戒律,以此來證明自己的命令是和儒家精神相通的。

禮佛之后,梁武帝個人的生活也發生了很多變化,他每天只吃一頓飯,一頓飯里也只有豆羹素食,絕不吃肉,不沾葷腥,皇帝還曾經召集數千名僧人舉行法會,我們說辦法會一般都是講經,但梁武帝不講經,而是要立規矩,他頒布了《斷酒肉文》,要求佛教徒禁止食用肉類,要注意這不是指導性文件,而是強制性要求,如果你不聽,你還要吃,就是犯戒,是假名僧,和盜賊沒有區別。

公元520年,梁武帝改元普通。

是的,他的這個年號就叫做普通。

以前作者和朋友聊天,朋友問,古代歷史上最好聽的年號是什么?

我回答:普通。

朋友:???

我說是的,就是普通。

朋友:這也太普通了,這怎么能說好聽呢?

其實還真的挺好聽的。

普通,意思是普遍通達。

《說文解字》中說普,是目無色也,引申為全面,廣泛。

通,指的則是暢通,貫通,教化通達,合起來的意思就是政令教化遍行天下,無所滯塞。

更改年號的這一年,被很多歷史學家視為南朝發展的分水嶺,從這一年開始,梁武帝開始舍身同泰寺。

(舍身同泰寺)

普通八年,梁武帝第一次前往同泰寺出家,三天后返回。

大通三年,梁武帝第二次前往同泰寺出家,這次不回來了,國家不管了,什么都無所謂了,是大臣們向同泰寺捐了一億錢才把皇帝贖回來。

大同十二年,梁武帝第三次出家,大臣們一看,沒說的,掏錢吧,這回花了兩個億才把皇帝贖出來。

太清元年,梁武帝第四次,也是最后一次出家,這次大臣們又花了一億錢,皇帝才肯回來。

可以看得出來,梁武帝的出家不是順治那種真的不想干了,他不是真正的皈依,而是一套精心設計的宗教儀式,且有固定的流程:

皇帝出家,然后大臣震驚,害怕,陷入國不可一日無君的恐懼中,接著大臣們趕緊從國庫里拿錢捐給寺廟,最后皇帝心滿意足的還俗。

對梁武帝來說,這是穩賺不賠的買賣,他一出家,就博得了菩薩皇帝的美名,把自己塑造成了超越世俗皇權的神佛,大臣們掏的贖身錢,本質上則是國家財政向寺廟系統進行的巨額輸血。

如果直接要,肯定會招致反對,也要不出來,但舍身就完全不一樣了。

唐人杜牧有詩云:

南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中。

杜牧生活在晚唐,晚唐有段時間佞佛就很嚴重,詩人有此句,其實是借南朝舊事暗諷時弊。

其實杜牧都說少了,根據《辨正論》統計,南梁一朝,寺廟,寺院,修佛場所達到了將近三千所,僧人更是超過八萬人,這個數據的背后,是巨大的社會危機。

國家財政出問題了,人力資源也出問題了。

寺廟有免稅的特權,僧人也不用承擔徭役,這就是結結實實的“天下戶口幾亡其半”,然后是大量的青壯年為了逃避徭役和賦稅而選擇出家,出不了家的,就依附寺廟成為白徒養女,寄生于宗教系統,這些人口完全脫離了南梁戶籍,少的不僅是稅收,軍隊里也征不上兵。

寺廟還大量的圈地,兼并普通農民的土地,王公貴族們為了避稅,也紛紛把土地劃歸到寺廟名下,這么一整,南梁的稅收又少了一大截。

為了鑄造佛像,大量的銅消耗殆盡,到最后沒辦法,銅不夠使了,梁武帝只能下令鑄造鐵錢,結果鐵錢的工藝差,很容易被模仿出假幣,私鑄嚴重,貶值非常快。

錢越來越不值錢,東西就越來越貴,到了“物價騰貴,交易者以車載錢”的地步,隨便買點什么東西,一付款就得好幾車錢。

貨幣體系的崩潰,就是經濟崩潰的前奏,這就是皇帝本末倒置的結果。

在皇帝的身上,我們可以看到個人信仰和公共責任的沖突。

在是梁武帝蕭衍之前,首先梁武帝蕭衍是一個人,作為一個人,他當然有權利選擇自己喜歡什么,自己要干什么,他可以自由的去追尋自己的精神寄托,但是你蕭衍這個人如果只是人,沒人能批評你,無可爭議,但你偏偏還要做帝王,那既然你做了皇帝,你就必須意識到,一定要把王朝的利益放在精神追求的上邊,梁武帝花費大量的精力去沉溺佛事,實際上是對治國的一種逃避。

有一個廣泛流傳的故事,當然這只是傳說,不是真的,但卻能很好的反映梁武帝的行為。

(達摩祖師)

達摩祖師,這是佛家禪宗的開山人,據說他在南北朝時,從西天而來,聽說南朝南梁的梁武帝是一個虔誠的佛教徒,于是就去拜見梁武帝。

梁武帝見到祖師之后也很開心,還沾沾自喜的向祖師炫耀自己的功績,皇帝說:

朕建立了許多的寺廟,抄寫了無數的經書,還讓眾多的百姓成為僧人,朕是不是有很大的功德?

結果祖師說,沒有功德。

梁武帝非常奇怪,說為什么沒有功德?

祖師說:這不過是人天小果,是有漏之因,就像影子跟著身體走一樣,影子的確是有的,但你能說影子真實存在嗎?

兩人聊了個不歡而散,祖師就走掉了。

梁武帝還很生氣,派人去追祖師,追到長江邊上,沒有船只,祖師隨手拔下一根蘆葦踩在上邊,就渡過了長江,也就是著名的“一葦以航”,“一葦渡江”。

祖師的意思是,真正有功德的人,是意識不到自己的功德的,而你梁武帝是沽名釣譽,主動去刷成就,要功德,所以你的功德算不得功德,你也就沒有功德。

從這個故事的某種角度來說,就連佛教都沒有真正的認可過梁武帝。

故事是假的,不會有祖師這樣的圣賢來點化梁武帝,讓他從天下太平,自己功德無量的幻覺中醒過來,所以后來侯景起兵造反的時候,梁武帝都沒當回事兒,他甚至還說“是何能為!吾折箠笞之”,意思侯景算什么,我折斷馬鞭就能輕易的抽打擊敗他,這和當年苻堅揚言的“投鞭斷流”又是何其相似呢?

殊不知,南梁社會,此時已經是危機四伏。

經濟上,寺院搜刮膨脹,朝廷財政日蹙,門閥士族高高掛起,不關心國事,貴族官僚奢侈成風,競相攀比,底層百姓無人關心,反正死了多少個對皇帝來說也只是一個數字。

政治上,因為梁武帝的無限寬容而法律廢弛,吏治腐敗,軍事上紀律松弛,韋睿,陳慶之病逝之后難有名將,至于精神上那就更不用多說,上層社會沉溺于佛教的虛幻安慰和清談玄理,他們特別的缺乏兩樣東西,一個是危機感,一個是務實精神。

八旬高齡之際,梁武帝已經沉浸在菩薩皇帝,佛門護法的自我認知中,南梁帝國表面上的穩定,此時此刻僅靠皇帝早年積累的威望,說白了就是吃老本。

皇帝相信,自己的德行可以感化萬物,自己的慈悲能夠消除戾氣,自己的智慧更能掌控一切。

縱觀他晚年的很多決策,都是這種在宗教光環加持下的自信表現。

命運就是如此的捉弄人,梁武帝早年的所有優點,譬如博學,仁慈,文雅,自信,在他的晚年都走向了反面,博學成了迂腐,仁慈成了縱容,文雅成了空談,自信成了剛愎自用。

是啊,梁武帝老了。

歷史上像梁武帝這樣的皇帝,其實不少。

唐玄宗李隆基,早年開創了開元盛世,很多人說玄宗如果早死,那他就是千古一帝,可他偏偏長壽,晚年怠政,忙著和楊貴妃談戀愛的同時把大權交給口蜜腹劍的李林甫,后來又寵信楊國忠,對重用胡將,藩鎮坐大這么顯而易見的危險視而不見,終于釀成安史之亂。

清朝的乾隆皇帝,在位時間長達六十年,自詡十全老人,十全武功,人到晚年,陶醉于盛世功業,寵信和珅,導致吏治嚴重腐敗,像甘肅冒賑案那種系統性塌方層出不窮,后來英國的馬戛爾尼使團訪華,帶來了先進的科技,乾隆馬上就以天朝上國的心態一概不理會,失去了了解世界巨變的機會,乾隆的剛愎自用,稀里糊涂達到了頂峰。

漢武帝劉徹,晚年多疑,因為巫蠱之禍而興起大獄,導致太子劉據,皇后衛子夫自殺,數萬人牽連被殺,朝堂為之一空。

為什么?為什么這些本來精明強干,堪稱優秀的帝王到了晚年會變得如此不堪?

(至尊之位)

首先我們說,這是生理上不可避免的一種衰退,人一老,精力衰退了,記憶力不行了,專注力和記憶力都會下降,這是不爭的事實。

其次是像這種古代皇帝,他們都是獨裁統治,多年的這種畸形的政治生涯強化了“朕就是真理”的自我認知,在絕對權力的結構中,什么會決定統治的質量?

是信息的流動。

歲數大了,人就愛聽吉祥話,皇帝更喜歡聽取順耳的,省心的信息,直言犯諫者反倒讓人非常不快,和珅這種大臣能成為乾隆的寵臣不是沒有理由的,人家能給皇帝提供情緒價值。

官僚階級呢,或者是為了省事兒,或者是為了自保,他們會對信息進行美化,一個本來很嚴重的問題,從下到上的傳達過程中,會被淡化成小問題,而一個很小的成就,則會被美化成大功績。

你說南梁社會都爛成那樣了,梁武帝真不知道嗎?

真的不知道,因為梁武帝也沒有興趣微服私訪,他的寵臣如朱異者也只會每天和皇帝說一切ok。

而且您想皇帝是終身制的,通常情況下只要活著就一定是在位的,沒人會去考慮或者質疑他的身心狀態還是否可以擔任皇帝的位置,他必須一條道走下去。

已經陷入信息繭房的梁武帝,接納北伐的落魄貴族侯景,是不是對皇帝來說,也只不過是一次展示南梁正朔,招徠遠人的機會呢?

梁武帝自己可能沒事就研究,把侯景弄過來,自己一定能得到一些利益,因為已經來了,只能往好了研究,但是他未必能看到,或者說他拒絕看到,這個看似狼狽來投的羯奴所攜帶的巨大的破壞力,以及這個外表華麗,內部蛀空的帝國,已經脆弱到經不起任何的一場風浪了。

而現在,風浪真的要來了。

要說回到那個因為接應侯景而被東魏捉住的蕭淵明。

他到了東魏之后,很受東魏方面的禮遇,因為東魏最主要的敵人是西魏,高澄無心和南朝開戰,所以是好吃好喝的伺候蕭淵明,還暗示蕭淵明和南朝溝通,說只要南梁和東魏重歸于好,就把蕭淵明給你送回去。

梁武帝這個時候還哭呢,還思念蕭淵明,馬上就要和東魏和好。

梁武帝要和東魏建交,支持者以朱異,張綰為代表,反對者則以傅岐,侯景為代表。

朱異這種鐵桿大奸佞我們就不說了,他的奸臣本色就是皇帝說啥是啥,我們主要聊一下這個傅岐的反對意見,他說:

《梁書·卷四十二》:高澄既新得志,其勢非弱,何事須和?此必是設間,故令貞陽遣使,令侯景自疑當以貞陽易景。景意不安,必圖禍亂。今若許澄通好,正是墮其計中。且彭城去歲喪師,渦陽新復敗退,令便就和,益示國家之弱。若如愚意,此和宜不可許。

傅岐認為,東魏強大,政局穩定,怎么會急于向我們求和呢?這一定是他們設下的離間之計,故意要和我們通好,展示我們的親密關系,這樣他們把蕭淵明送回來之后,侯景就會疑心我們是不是要把他送還給東魏,侯景一害怕,他就會發動叛亂。

總有人可以跳脫出當時的歷史格局,以遠見卓識成功的預測未來的走向,不過非常可惜,在危機全面爆發,預測被血粼粼的證實之前,人們總是會對這種言論感到莫名其妙,嗤之以鼻,歷史的殘酷正在于此,能夠預見歷史的人,往往改變不了歷史。

個別如傅岐這樣的清醒者,他們是無力改變整個國家機器的運行方向的,門閥士族自己家里的事情比國家的事還要重要,僧侶集團忙著攝取利益,那是白花花的銀子,寒門幸臣攀附皇權樂不可支,豈容你傅岐胡說八道?

(權臣朱異)

梁武帝愛親戚那是眾所周知,梁武帝看到蕭淵明的書信嚎啕大哭,馬上就要和東魏和好,要進行下一步溝通。

這個時候最著急的還不是傅岐,而是侯景。

侯景心急火燎的給梁武帝上了兩封奏疏,第一封的主要意思是:

東魏高澄不是好人,他是純騙你,他是因為迫于西魏的軍事壓力才假意和南朝通好,一日縱敵,數世之患,以前北朝強大,陛下你北伐尚且成功,現在東魏弱小,你怎么能和他講和呢?

侯景還給梁武帝舉了很多例子,說昔伍子胥奔吳,楚國終滅,陳平離項羽,劉氏乃興,我比不上這些古人,但也肯為陛下效力。

可以說,侯景的這第一封奏疏,是完全站在了梁武帝的角度,為南梁的興存發展所考慮的,他甚至愿意請兵北伐,為國家效力。

第二封奏疏,可以看出侯景明顯是越來越慌亂了,他說如果朝廷和東魏講和了,那我這種人何以自處呢?

侯景甚至有點可憐兮兮的說,自己這陣子一直在蓄糧聚眾,秣馬潛戈,就等著指日計期,克清趙魏,您不能不給我這個機會啊。

侯景最后還說,陛下這么做,就是把我拋棄了,以后我保不齊還會落入到高澄的手里,到時候我就死無葬身之地了。

一句話,侯景請纓北伐,他無法認同講和,所以他做了一番從公理到私情的完整申述。

查《梁書》,在讀侯景的這兩封奏疏的原文時,作者能感受到侯景當時的情真意切,甚至是他的悲情,他的恐慌,他的無路可走,他的絕望,而梁武帝回書時只是安慰侯景別想太多,別管閑事,說讓侯景放心,不會把你交出去,回復的很敷衍,很冷漠,甚至有種背信棄義的味道,難道是梁武帝的愚蠢和無情,逼反了一個原本可能成為南梁忠臣的人?

難道,是景本將心向梁帝,奈何蕭衍照溝渠?

侯景啊侯景,難不成,你也曾,有一顆真心?

侯景當然有心,但不會是真心,而是狠心,毒心,殺心。

但在露出這三顆心之前,他必須“真心”下去...

參考資料:

《梁書》武帝紀下

《文苑英華》卷七五四

《廿二史札記》卷十四

《資治通鑒》卷一六四

楊盛.南朝蕭梁使節群體研究.寧波大學,2023

和樂樂.虔誠與荒誕:梁武帝崇佛政策分析.西部學刊,2019

柏俊才.梁武帝“舍道事佛”的時間、原因及其他.文學遺產,2016

丁紅旗.梁武帝天監三年“舍道歸佛”辨.宗教學研究,2009