這幾天,一幅估價高達8800萬元的明代仇英《江南春》圖卷在拍賣場上的現身,迅速擴散為一場輿論的海嘯。這幅畫作不僅引發了法律意義上的歸屬之爭,更將南京博物院與近代收藏大家龐萊臣后人之間積壓數十年的恩怨情仇,赤裸裸地擺在了公眾面前。

這場爭議的焦點,不在于八千萬的真金白銀,而在于一個令人不寒而栗的追問:當私人藏家以“化私為公”的情懷,將家族數代心血托付給機構時,這份信任究竟被安置在了哪里?

必須承認一個冷酷的邏輯:越是輕易得來的東西,越難被真正珍惜。龐萊臣當年捐出的,是經過戰亂篩選、堪稱民族脊梁的文化孤本;但在博物館的賬目里,這些藏品往往被簡化為一個“無償入庫”的編號。如果這些文物不是靠捐贈,而是南京博物院在拍賣場上一舉一動、頂著財政壓力、經由多輪競價、以真金白銀“割肉”買回來的,今日的態度還會如此輕慢嗎?只有真正付出過代價,感受到公款支出的“疼”,機構才會產生天然的敬畏,才會拼了命地去研究、去保護、去展示。

現在的文博體系中,很多人僅僅是把這份職業當成一個“編制內的飯碗”。對于他們而言,坐在辦公室里處理幾份文件、管理一下庫房,與處理任何行政雜務無異。如果缺乏對文化、歷史底蘊的真正熱愛,所謂的“職業操守”在權力傲慢面前就會變得薄弱。

這種不珍惜,最直觀的體現就是藏品的“冷處理”。大量的捐贈文物,進入博物館后便消失在公眾視野中,堆在庫房深處落了幾層灰,既沒有展出計劃,也沒有數字化公開。捐贈者的初衷是希望“公諸同好”,讓文明火種延續,結果卻往往變成了“入庫即入墳”。更令人詬病的是,這些公共資源在學術層面被高度壟斷,成了極少數“學閥”的自留地。普通研究者無從近身,大眾想一窺究竟,只能去買價格昂貴、門檻極高的圖錄。這種將公共財富“私有化、圈地化”的行為,本質上是對捐贈初衷的背叛。

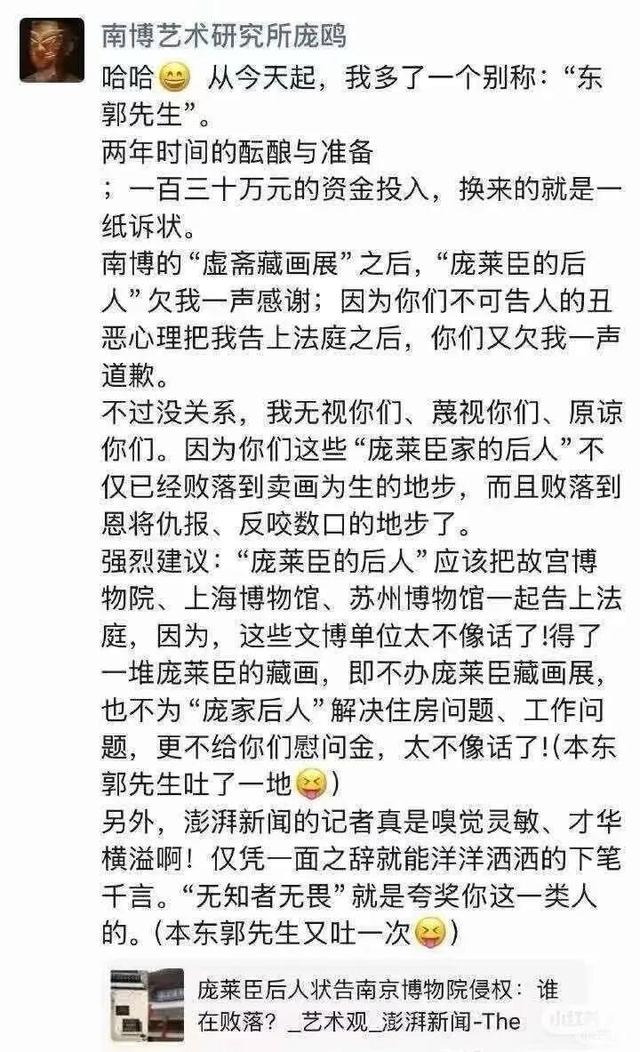

再看南博以“偽作”為由流出藏品的辯解,更是經不起推敲。首先,作為國家頂級博物館,接收捐贈時就該做好嚴謹的真偽鑒定,而不是幾十年后隨口推翻。其次,中國書畫史上的“真偽”本就是復雜命題。嚴格來說,我們今天看到的王羲之書法全是摹本,按此邏輯難道都是無用的“偽作”?“偽好物”同樣承載著時代審美與收藏史價值。如果博物館可以隨心所欲地通過重新鑒定來剔除藏品,那么“鑒定權”是否會異化為一種洗白資產、私下處置的權力工具?

程序正義的缺失更讓人心寒。當博物館決定放棄某件捐贈藏品時,最起碼的倫理是及時通知捐贈人及其后人。作為曾經的所有者,他們理應擁有優先處置權。只有在原主明確放棄后,機構才有權對外流轉。這不是什么過分的要求,而是對社會信任最基本的保護。如果公共機構只剩下冷冰冰的“依法依規”,而喪失了對捐贈者的感恩之心,這種機構的脊梁就是軟的。

現在的博物館,急需一場深徹的“感恩教育”。每一位員工都該明白,館里的一紙一石,都承載著某個家庭、某個時代的血淚與托付。如果這種傲慢與封閉繼續下去,未來的藏家只會得出一個結論:不敢再捐贈。與其讓心血在黑箱中被遺忘甚至被變賣,不如留在市場上,讓真金白銀去錨定它的尊嚴。

博物館不應只是一個行政體系內的安穩崗位,它所管理的,是全社會的公共記憶。每一個藏品背后,都有一個關于守護與托付的故事。如果博物館的管理者缺乏對歷史最起碼的敬畏,缺乏對捐贈者基本的感恩意識,那么即便擁有再宏偉的展廳,也不過是一座冰冷的庫房。

南京博物院與龐萊臣后人的這場爭端,如果能成為一個契機,推動我國博物館制度向透明化、人性化轉型,那么它的價值將遠超那幅畫本身。我們需要更清晰的告知制度,更公開的鑒定流程,以及更具溫度的溝通機制。

我們要明白,信用是比文物更脆弱的珍寶。一旦“捐贈”變成了一場單向的、不可追溯的斷裂,未來的私人藏家或許會更傾向于擁抱市場,而非托付于機構。畢竟,金錢的約束雖然世俗,但在失去制衡的權力面前,它往往比空洞的道德口號更顯誠實。如果公共機構繼續守著那份封閉的傲慢,那么下一個“化私為公”的時代,或許將永遠不會再來。