#2025頂端人氣創作者##2025我的出彩生活#

建中靖國元年(1101年)二月,金陵的梅花將謝未謝。

六十五歲的蘇軾乘舟抵岸時,長江上正飄著初春的寒霧。這座六朝古都,有太多他必須面對的記憶——其中最重的一筆,屬于王安石。

一、半山園的沉默

王安石晚年隱居的半山園,在白塘附近。蘇軾讓轎夫在百步外停下,自己拄杖步行。

園門虛掩。守園的老仆正在掃梅瓣,抬頭看見他,愣住了:“蘇……蘇學士?”

“我來看看。”蘇軾輕聲說,“不必驚動誰。”

院子里那株老梅,是王安石手植的。枝干虬曲如鐵,花開得疏朗,像極了主人晚年的書法——瘦硬,清倔,不媚俗。樹下石桌上,還留著未收的棋局,黑白子已蒙上一層薄灰。

蘇軾在石凳上坐下。風過時,幾瓣梅花落在殘局上,正好蓋住一枚黑子。

他沒有下棋,沒有題詩,只是坐著。老仆后來回憶:“坐了有半個時辰,一句話沒說。”

這沉默本身就是最深的對話。

二十年前,他們是政敵。王安石變法如火如荼時,蘇軾上書反對;烏臺詩案中,已罷相的王安石卻上書神宗:“安有圣世而殺才士乎?”——這句話,很可能救了蘇軾的命。

政見上,他們從未妥協;人格上,他們互相保全。中國文人最珍貴的精神底色,在這兩個對手身上完整呈現:可以激烈反對,但絕不落井下石;可以立場迥異,但尊重彼此風骨。

離開時,蘇軾對老仆說:“好生看護這梅花。”

走到門口,他又回頭看了一眼。滿園寂靜,只有風穿過梅枝的聲音,像一聲悠長的嘆息。

二、秦淮河邊的《楞嚴經》

在蔣山寺的藏經閣,蘇軾發現了一部手抄《楞嚴經》。

住持說:“這是王荊公晚年所抄,每日百字,整整抄了三年。”

蘇軾小心翻開。紙張已泛黃,墨色也淡了,但每個字的筆畫都清晰可辨——橫細豎粗,轉折處有棱角,正是王安石晚年“瘦金體”的前身。抄到“見見之時,見非是見。見猶離見,見不能及”時,頁邊有一行小字批注:

“見此句三載,今日方解:所見皆非見,能見方為真。”

字跡顫抖,應該是病中所寫。

蘇軾坐在窗前,把這冊經卷讀了三遍。讀到暮鼓響起,僧人來點燈,才發現自己臉上有淚。

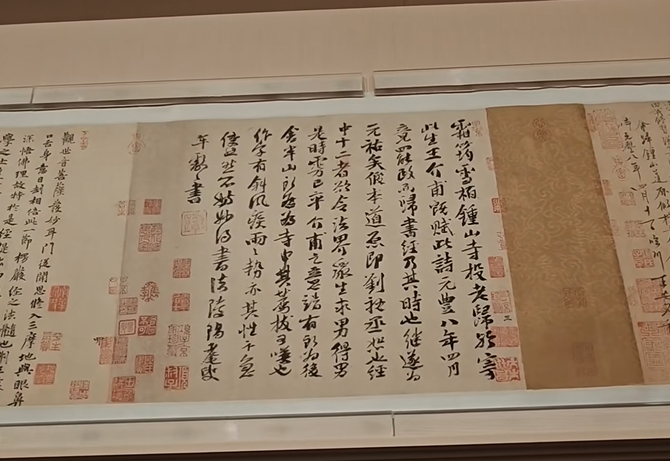

他后來在給友人的信里說:

“晚讀王荊公手抄《楞嚴經》于蔣山,見其字如其骨,瘦而不枯;見其注如其心,迷而求悟。忽覺半生爭執,皆在皮相。”

那晚,他借回經卷,在驛館燈下臨摹了“見不能及”四字。臨完,在旁寫下:

“元豐七年秋,余過金陵謁荊公。公言:‘更幾時,子瞻當知我。’今十四年矣,方知公所言‘知’字分量。”

兩個偉大的靈魂,在王安石去世十四年后,通過一方硯臺、一冊佛經,完成了最后的相知。

三、米芾的來訪與“雨意”

米芾聽到蘇軾到金陵,立即從潤州趕來。

他帶來李公麟新畫的《西園雅集圖》,畫中正是元祐年間蘇軾與文人朋友們聚會的場景。畫上的蘇軾四十余歲,意氣風發,正在揮毫作書。

現實的蘇軾,坐在米芾對面,手有些發抖。

“子瞻,為此畫題跋吧!”

蘇軾提筆,手顫得厲害。筆尖落在紙上,墨跡不受控制地洇開,成了一團混沌。米芾臉色變了——這是蘇軾從未有過的失手。

但蘇軾笑了:“元章,你看這像什么?”

“……”

“像不像江上的雨意?”蘇軾說著,在墨團旁題下一行小字:

“建中靖國元年春,過金陵,元章出伯時畫索題。余手顫不能工,墨瀋乃成江天雨意。或問:何不改之?答曰:天意何必改。”

米芾捧著這幅“敗筆”,忽然淚流滿面。他知道,這不是技術上的失誤,是生命真實的寫照——手會顫抖,墨會暈散,但“江天雨意”的境界,比工整的書法更接近真實。

這幀題跋后來被稱為“雨意圖”,成為宋代文人畫論的經典案例:當技藝抵達極限,真誠就成為更高的技藝。

四、遺囑:把未來托付給時間

秦淮河的夜晚,蘇軾與錢世雄漫步。

走到文德橋,他停下腳步:“世雄,我有一事相托。”

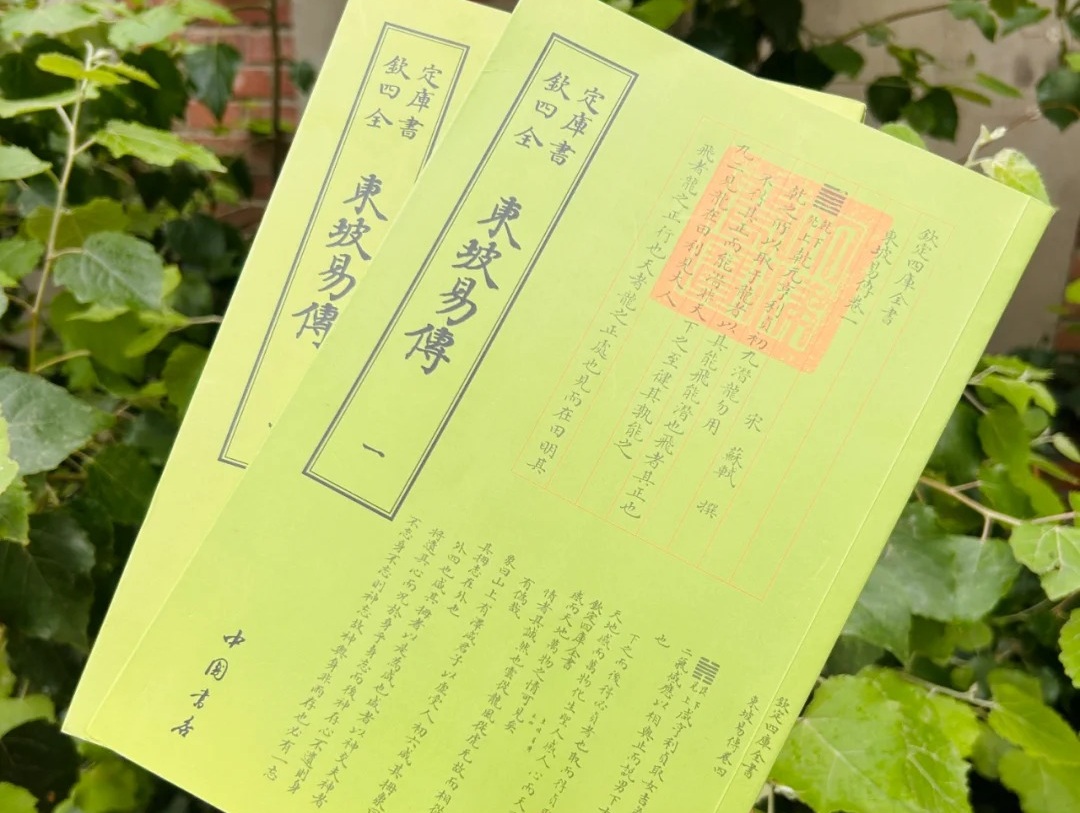

他將三包手稿交給錢世雄:《易傳》《書傳》《論語說》。

“這些,三十年后方可示人。”

錢世雄驚問:“為何要等三十年?”

“今日之世,非能懂這些的時候。”蘇軾望著河水,“我死后,文字必遭禁毀。但三十年后,當有新人出世,他們會需要這些。”

他頓了頓:“若三十年后仍無人懂,就再等三十年。文字如種子,要等合適的土壤和季節。”

這是蘇軾對自己文化遺產最清醒的認知。他知道自己的思想超前于時代,所以不爭一時,只待來日。

走到客棧門口,他又說了一句:

“墓志不必求人,碑上但刻‘東坡居士蘇軾’六字足矣。若有哀辭,可用我在海南句:‘九死南荒吾不恨,茲游奇絕冠平生。’”

五、未完成的,才是真完成

離開金陵前,蘇軾最后一次登燕子磯。

長江在這里拐彎,浩蕩東去。他想起王安石晚年那句詩:

“春風又綠江南岸,明月何時照我還?”

當時讀來是思鄉,此刻讀來,卻聽出了另一層意思——“還”哪里?如何“還”?也許王安石在問的,不是地理上的歸鄉,是精神上的歸宿。

蘇軾沒有和詩。他面江而立,輕聲念了自己年輕時的句子:

“大江東去,浪淘盡,千古風流人物。”

然后笑了。笑自己當年的豪邁,也笑自己如今的懂得——被浪淘盡的,何止是人物?連那些激烈的爭執、非黑即白的立場、你死我活的黨爭,都會被時間淘洗成另一種樣子。

政敵?知己?

這些標簽在江水面前都太輕了。兩個曾經改變時代的巨人,最后都回到了最簡單的位置:一個在金陵抄經的老人,一個從海南歸來的病人。他們都曾試圖改造世界,最終卻發現,最難改造也最需要安放的,是自己那顆鮮活跳動的心。

船離開金陵碼頭時,蘇軾沒有回頭。

他知道,有些對話不需要完成。就像他和王安石——從未在現實中真正和解,卻在精神深處徹底相通。這種“未完成”,恰恰是最深刻的完成:它留下空間,讓后世每一個讀他們故事的人,都能加入這場對話。

江水長流,梅花年年開落。

而那冊《楞嚴經》還留在蔣山寺,那幅“雨意圖”還在米芾的后人手里,那些手稿正在等待三十年后的知音。

所有的未完成,都在時間里靜靜生長,等待屬于自己的完成時刻。

正如蘇軾在金陵最后一夜寫下的:

“此別未須悲契闊,他年猶得見風流。”

他知道,真正的對話,從不因肉身的離別而終止。只要長江還在流,只要梅花還在開,只要還有人讀書、思考、在月光下追問生命的意義——他和王安石,他和所有偉大靈魂的對話,就永遠在繼續。

而這,或許就是文明最動人的地方:

那些看似未完成的對話,恰恰成為永恒的開場白,邀請每一個后來者,在屬于自己的時代里,寫下新的篇章。