不系之舟:崔道融《溪居即事》中的漁隱理想與晚唐心境

這首短短二十八字的小詩,如一幀泛黃的冊頁小品,定格了晚唐士人精神世界里最輕盈的一瞬:

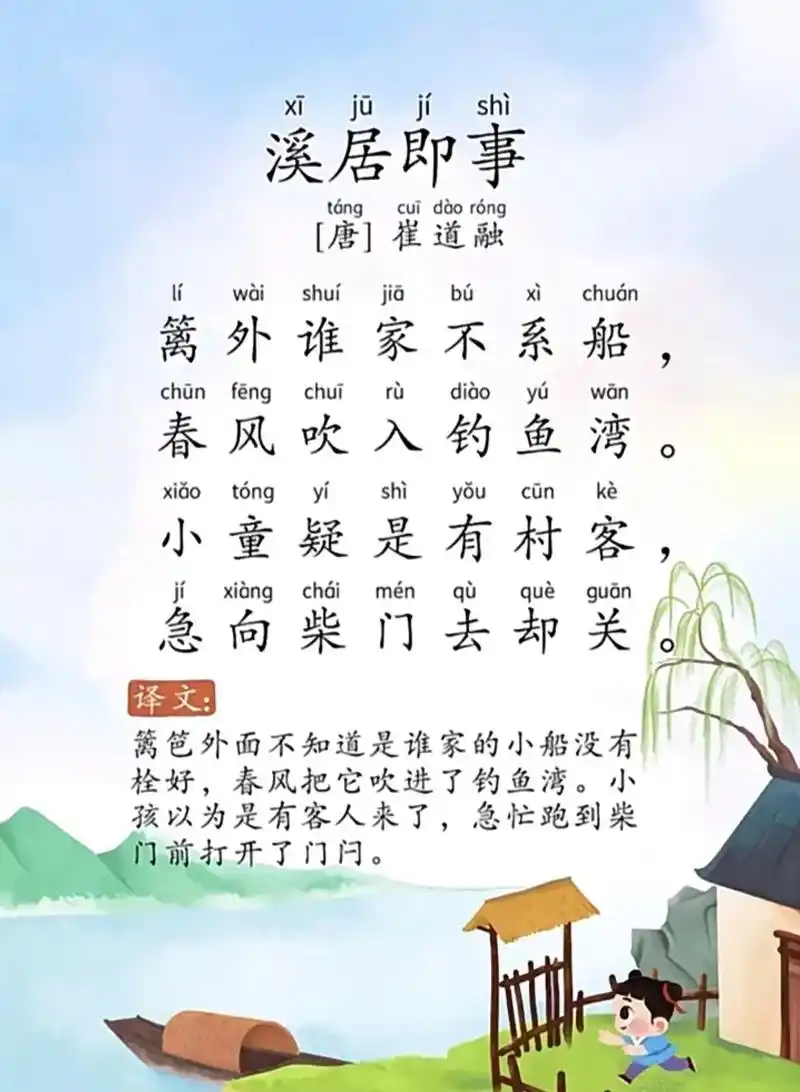

籬外誰家不系船,春風吹入釣魚灣。

小童疑是有村客,急向柴門去卻關。

在晚唐綺靡繁縟的詩風中,崔道融這首《溪居即事》以近乎白話的樸素語言,勾勒出一幅水墨淡彩般的江村小景。然而,在這看似即興隨意的書寫背后,潛藏著一代人深層的文化心理與精神轉向。

意象三重奏:船、風、童的詩意關聯

“不系之舟”的哲學意蘊

“籬外誰家不系船”開篇便拋出一個充滿逸趣的意象。這艘無人看管、隨意泊岸的小舟,自莊子“泛若不系之舟”的典故化出,成為自由與無拘無束的象征。在晚唐宦官專權、黨爭酷烈的背景下,這艘“不系船”隱喻著士人對政治束縛的疏離與對精神自主的向往。它不屬于任何人,又仿佛屬于每一個渴望逃離樊籠的詩人。

春風作為詩意的偶然

“春風吹入釣魚灣”中,春風扮演了戲劇性的推動者。這股風并非狂暴之力,而是溫柔的自然意志,它將原本可能漂泊無依的小舟,輕輕送入一個特定的、富有隱逸色彩的“釣魚灣”。這暗示著一種隨緣自適、順應自然的人生哲學——不必刻意追求,命運自會有恰好的安排。

童心的誤讀與純真

小童將隨風而至的空船誤認為“村客”,急忙跑去打開柴門,這一連串動作是全詩最富生機的部分。孩童的“疑”與“急”,以其天真爛漫反襯出成人世界的復雜與機心。這個誤會構成一個美麗的戲劇性瞬間,它未被糾正,也不必被糾正,因為詩意正誕生于這種“誤讀”之中。柴門的“去卻關”,既是一個具體動作,也可視為對封閉心靈的隱喻性開啟。

時代精神的微縮景觀

崔道融生活在唐末風雨飄搖之際,這首寫于隱居浙江仙巖期間的小詩,折射出彼時士人集體的精神動向:

從廟堂到溪畔的空間轉移

中唐以前,詩人的目光多聚焦于長安洛陽,詩歌常承載濟世抱負。至晚唐,隨著中央權威衰落,大批文人南遷避亂,江南的溪澗、漁村、籬落成為新的詩歌空間。這種地理轉移背后,是價值重心從“兼濟天下”向“獨善其身”的傾斜。

從載道到即事的審美轉變

詩歌功能發生微妙變化。崔道融以“即事”為題,強調即時即刻的所見所感,不事雕琢,不求深意。這種對日常瑣事的審美觀照,預示了宋詩“平淡”美學的先聲。詩中那個平凡的春日午后,因詩人的捕捉而被賦予永恒的詩意。

漁隱理想的最后映像

“釣魚灣”明確指向中國源遠流長的漁隱傳統。從姜太公渭水垂釣到柳宗元“獨釣寒江雪”,漁父形象始終是士人在仕隱間擺蕩的文化符號。崔道融筆下的漁灣卻無垂釣者,只有一艘空船——這或許暗示著,晚唐的隱逸已從主動選擇變為無可奈何的常態,連隱士本身都已缺席,只剩象征物空自飄蕩。

藝術匠心:平淡中的經營

此詩語言淺白如話,但細究其藝術手法,可見匠心:

動詞的微妙力量

“系”“吹”“入”“疑”“急”“去”六個動詞貫穿全詩,形成輕快的敘事節奏。尤其是“吹入”二字,將無形的風具象為有情的推動力;“急向”則刻畫出小童活潑躍然的姿態,使靜態畫面瞬間流動起來。

視角的悄然轉換

詩歌視角經歷了三次轉換:首句是詩人的客觀發現,次句轉為對春風作用的描述,后兩句則完全借小童的眼睛觀察世界。這種視角的游移與滲透,創造出立體而富有生趣的藝術空間。

留白的藝術

詩中布滿懸疑:船主是誰?小童發現空船后會如何?詩人作何感想?崔道融不作解答,留給讀者想象。這種“不全之全”正是晚唐絕句臻于化境的標志。

結語:一葉唐詩的永恒漣漪

《溪居即事》如一枚投入歷史長河的石子,激起的漣漪至今可見。它標志著唐詩從盛唐的雄渾壯闊、中唐的思辨深沉,向晚唐的日常化、生活化轉型。在王朝夕陽的余暉中,詩人不再歌唱宏偉敘事,轉而從一艘不系的船、一陣春風、一個童稚的誤會中,找尋生命最本真的趣味與慰藉。

這艘駛入釣魚灣的小舟,最終駛出了晚唐的疆域,成為所有時代渴求自由、向往自然的心靈的共同隱喻。當我們今天讀到此詩,依然能感受到那份春風的善意、童心的躍動,以及那顆在紛擾塵世中,依然為一片小景而柔軟、而駐足的詩人初心。