春雨里的脊梁:崔道融《田上》的生命苦吟

在晚唐五代詩人崔道融的《田上》中,我們聽不到田園詩派慣有的牧歌情調,看不到隱逸詩人筆下的閑適自得。短短二十個字,宛如一幅筆力沉郁的黑白木刻,將農耕文明最原始、最沉重的一幕,凝固成一聲穿透千年的嘆息:

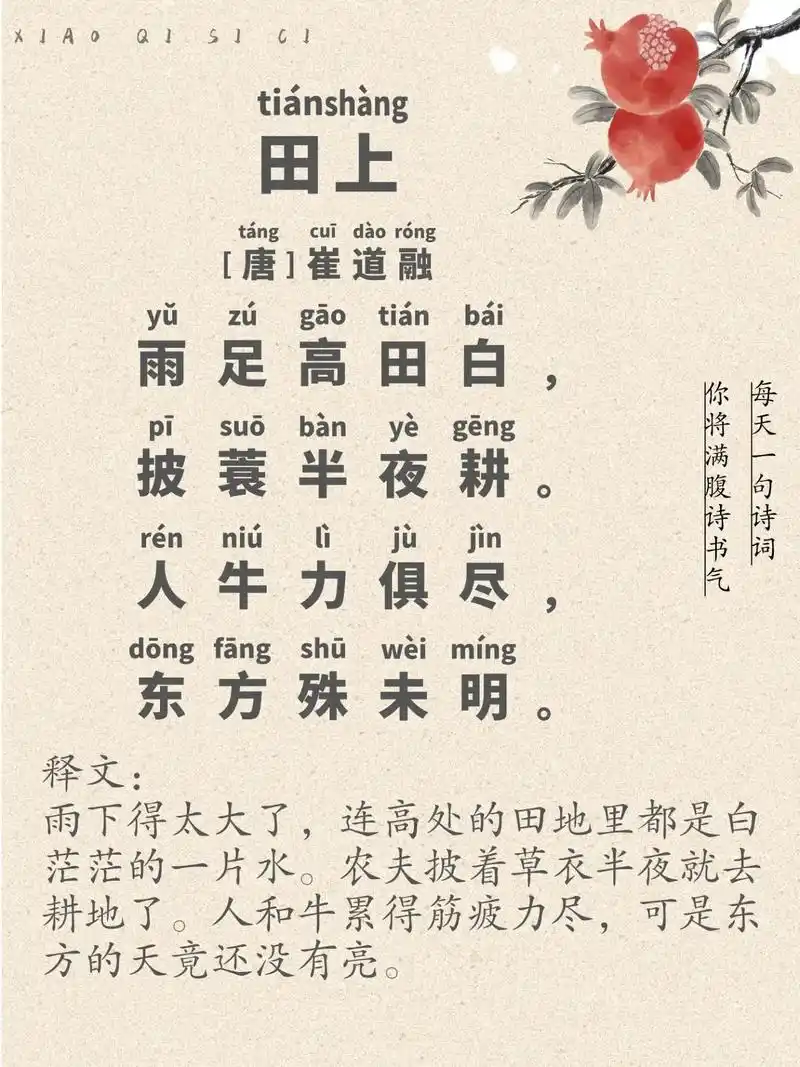

雨足高田白,披蓑半夜耕。

人牛力俱盡,東方殊未明。

這并非對田園風光的審美觀照,而是一幅聚焦于生存本身的、充滿張力與苦難的生存史詩。

一、“白”與“黑”:色彩缺席下的生存圖景

詩的開篇“雨足高田白”,便奠定了一種近乎窒息的視覺基調。春雨本該是“潤物細無聲”的柔和,是“草色遙看近卻無”的希望。然而在這里,“足”字意味著雨水已過度飽和,以至于高處的田壟在夜色中泛出蒼白、清冷的水光。這“白”不是雪白,也不是月白,而是積澇成災、土壤被過度浸泡后的一種病態反光,它暗示著農時已被連綿雨水延誤的緊迫。

緊接著,“披蓑半夜耕”將人物粗暴地擲入這片蒼白的泥濘之中。一個“披”字,毫無從容之態,只有倉促與被動;而“半夜”這個時間點,徹底剝離了田園的勞動詩可能帶有的任何“晨興理荒穢,帶月荷鋤歸”的悠然美感。這是在與天時搶跑,是在自然條件的殘酷擠壓下,被迫將生物鐘撕裂的非正常勞作。

二、“盡”與“未”:張力極限中的生命意志

詩的高潮與核心痛苦,凝聚在第三句:“人牛力俱盡”。這是全詩力量最凝聚、筆觸最殘酷之處。人與牛,作為農耕社會中緊密結合的勞動力單元,在此刻達到了共同的極限——“俱盡”。這個“盡”字,是氣力的耗盡,是肉體的疲憊,是意志在極限邊緣的掙扎。它讓我們仿佛聽到沉重的喘息,感受到肌肉的顫抖,看到在泥濘中每一步都如負千斤的艱難跋涉。

然而,就在這人力與畜力雙雙告罄的頂點,詩人冷酷地擲出最后一句:“東方殊未明”。“殊”字,是尤其、竟然的意思,它傳遞出一種近乎絕望的驚嘆:力量已竭,而長夜依然漫漫,黎明遙不可及。這便構成了全詩最劇烈的內部張力:結果的“盡”與時間的“未”。它制造的是一種懸置的苦難:勞作遠未結束,而承受勞作的軀體卻已抵達極限。這不是一個有終點的奮斗歷程,而是一種被懸置于無盡黑暗與疲憊中的生存狀態。

三、超越田園:中唐以降的詩歌精神轉向

崔道融的《田上》,必須置于中晚唐詩歌精神流變的大背景下審視。它迥異于盛唐田園詩中那種經過美化的、作為精神家園的田園(如王孟詩派),也不同于單純揭露賦稅之苛的政治諷喻詩。它更接近于一種 “生存現實主義” 的筆法。

這種寫作,與同時代聶夷中“鋤禾日當午,汗滴禾下土”的直擊、皮日休筆下“如何江淮粟,挽漕輸咸京”的追問一脈相承,共同構成了晚唐詩歌直面民間真實疾苦的重要維度。它不追求哲理的升華,也不刻意謀求政治的諷諫,而是將全部筆力用于呈現生存本身的重負。那個“披蓑半夜耕”的農人,沒有姓名,沒有表情,甚至沒有具體的動作細節,他只是一個在天地之間,用盡最后一絲氣力與自然、與時間抗爭的“力”的符號,是農耕文明底層生命韌性的最原始寫照。

因此,《田上》的價值,不在于其藝術技巧的繁復,而在于其情感的極度凝練與真實。它像一幀沒有背景音樂的黑白紀錄片鏡頭,沉默地記錄著人類為了最基本的生存需求,所付出的巨大代價。那“人牛力俱盡”后的短暫靜止,與“東方殊未明”的漫長等待,構成了一曲無聲的悲歌。它讓我們看到,在文人筆下常被浪漫化的田園大地之下,深埋著的其實是無數個這樣在泥濘中掙扎、在極限中喘息的不屈脊梁。這正是這首小詩穿越千年,依然能直擊我們心靈深處的力量所在。