元豐三年,黃州的秋來得早。

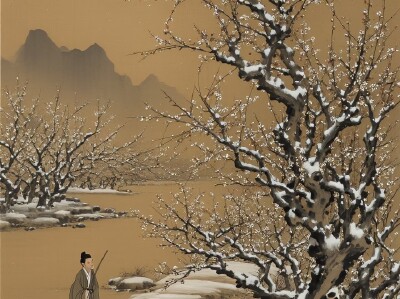

蘇軾披了件洗得發(fā)白的素色長衫,踱出東坡雪堂時,暮色正漫過江岸的蘆葦。貶謫已逾半載,他總愛在這樣的黃昏,沿著長江邊的沙洲走一走。腳下的沙礫細(xì)軟,被秋風(fēng)吹得簌簌作響,遠(yuǎn)處的江面浮著幾點(diǎn)漁火,像極了汴京上元夜的燈,卻又比那宮闕間的繁華,清冷了太多。

沙洲深處,立著一棵孤零零的烏桕樹。樹影婆娑里,他總能看見一只孤鴻。

那鴻羽色蒼灰,翅尖似乎帶著傷,每日黃昏便落在枝頭,縮著頸子,對著江心的冷月。蘇軾曾試著走近,想投些粟米,可那鳥兒警覺得很,只振翅掠過低空,留下一聲清唳,便又落在更遠(yuǎn)的沙洲上,依舊是孑然一身。

他忽然想起昨夜的夢。夢里還是汴京的玉堂,同僚們吟詩作賦,紅袖添酒,他揮毫寫下“但愿人長久,千里共嬋娟”,滿堂皆贊。驚醒時,唯有帳外的蟲鳴,和一盞昏黃的孤燈。

“揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷。”

他低聲吟哦,指尖在粗糙的樹皮上輕輕摩挲。半生宦海沉浮,少年時的意氣風(fēng)發(fā),早已被一貶再貶的風(fēng)霜磨去棱角。烏臺詩案的驚魂甫定,黃州的僻遠(yuǎn)清貧,都成了刻在骨頭上的印記。他何嘗不像這只孤鴻?世間的“寒枝”千千萬,卻沒有一枝,能讓他心安理得地棲身。

秋風(fēng)卷著江水的潮氣,打濕了他的長衫。那孤鴻似是聽懂了他的吟哦,又一聲清唳,振翅飛向了冷月。月光灑在沙洲上,白得像霜。

蘇軾立在樹影里,望著那鴻消失在夜色中的身影,忽然輕笑一聲。他折了一枝烏桕的枯枝,轉(zhuǎn)身往雪堂走去。身后的沙洲,依舊寂靜,唯有風(fēng)聲,伴著江水滔滔,東流不息。

回到雪堂時,他點(diǎn)起油燈,研墨鋪紙。筆鋒落下,紙上便暈開幾行墨字:

缺月掛疏桐,漏斷人初靜。

誰見幽人獨(dú)往來,縹緲孤鴻影。

驚起卻回頭,有恨無人省。

揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷。

燈花輕輕爆了一聲,窗外的風(fēng),似乎小了些。