我出生在豫西洛陽的山村,打記事起,60年代的冬至就和餃子牢牢綁在一起。那時候國家剛從一窮二白里起步,百廢待興,山里的日子更是清苦得透亮。外婆家的灶臺常年飄著玉米和紅薯的香氣,主食翻來覆去就這兩樣,能沾上點葷腥,簡直是過年般的奢望。冬至吃餃子的習俗早有耳聞,老輩人說“冬至不端餃子碗,凍掉耳朵沒人管”,但對年少的我來說,防寒的寓意遠不如“能改善伙食”來得實在——就像每月盼著趕集喝一碗飄著兩片肥肉的粉條湯一樣,冬至的餃子,是刻在童年味蕾里最真切的念想,藏著物質匱乏年代里最純粹的渴望。

70年代的冬至,餃子餡還帶著鮮明的時代印記。那時哪有什么多樣選擇,就是把白蘿卜擦成細細的絲,擠干水分,再拌上一點點肉渣。這肉渣可不是現在超市里的肉末,是外婆把肥豬肉熬出油后剩下的油渣子,帶著點焦香,混在清甜的蘿卜里,就是當時最鮮美的餡料。后來日子慢慢松快些,國家經濟逐步復蘇,餃子餡也跟著“升級”了——不再是僅夠提味的肉渣,而是能看到整塊的肥肉,和蘿卜拌在一起,咬開時能嘗到油花在嘴里慢慢化開的香,那滋味,在當時看來已是天壤之別,比肉渣餡不知強了多少倍,這小小的變化里,藏著生活向好的苗頭。

80年代初,我離開山村到外地求學,落腳在如今生活的這座城。改革開放的春風吹遍大地,異鄉的冬至,餃子餡有了更大的改善。食堂里的餃子,用的是肥瘦相間的五花肉,有的甚至是肉質更嫩的梅花肉,不再是過去只求“有點肉味”的窘迫。只是那時候條件有限,想吃頓餃子仍需盼著節氣,平日里要么啃食堂的面條,要么自己煮把掛面,即便如此,也覺得比山里的日子強了太多——至少不用再頓頓啃紅薯玉米,能吃飽穿暖,已是莫大的滿足。這背后,是社會生產力的提升,是物資流通的加速,是時代前行的腳步聲。

80年代中期參加工作后,生活逐步穩定,但包餃子仍不算易事。單位食堂的飯菜以面條為主,自己住單身集體宿舍,廚具簡單得可憐,偶爾興起想包頓餃子,也只能湊活買點白菜、豬肉,拌個最簡單的餡料。可即便如此,餃子依然是我最惦記的味道,哪怕只是一碗熱騰騰的白菜豬肉餡餃子,也能讓我吃出滿滿的幸福感。這時候的冬至,吃餃子不再是單純的“改善生活”,更成了一種對家鄉習俗的堅守,一口餃子下肚,就能想起外婆在灶臺前彎腰擦蘿卜絲的身影,想起山里那間飄著玉米香的土屋,想起那些在艱難中仍有滋味的歲月,這是文化根脈的悄然延續。

日子一晃到了90年代,社會的腳步越走越快,市場經濟蓬勃發展,物質也漸漸豐盛起來。曾經盼星星盼月亮才能吃到的餃子,慢慢成了尋常飯菜,不再是冬至獨有的期盼。到了新世紀,餃子餡更是花樣翻新,早已不是當年單一的蘿卜餡:羊肉配胡蘿卜暖身,牛肉搭洋蔥提香,薺菜混豬肉帶著田野的清鮮,還有雞蛋韭菜、蝦仁玉米、香菇青菜……各色餡料層出不窮,總能挑到合口味的。這背后,是國家綜合國力的提升,是人民生活水平的飛躍,是從“吃得飽”到“吃得好”“吃得巧”的跨越,是時代發展最生動的注腳。

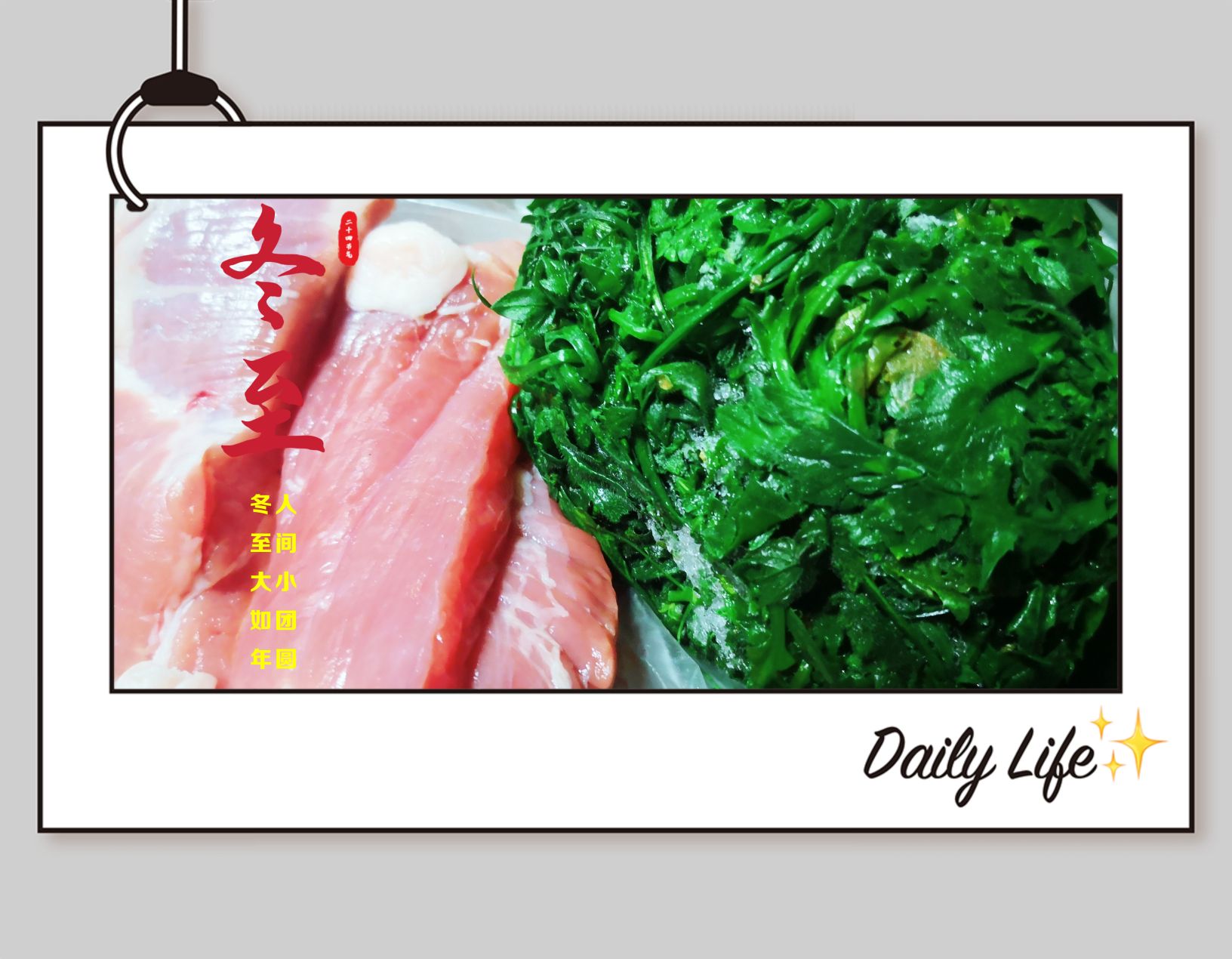

如今再逢冬至,我依然會親手包餃子,就像明天,我打算和媳婦一起剁餡、拌餡、和面、搟皮,包上一鍋我倆都愛的豬肉薺薺菜餡——既有豬肉的醇香,又有薺菜的清爽。兒子兒媳在外地工作,平日里團聚不易,冬至的餃子,便成了我和媳婦老兩口相守的儀式感。案板上的面團揉了又揉,餡料拌了又拌,菜刀剁餡的“篤篤”聲,是歲月靜好的回響。這時候吃餃子,早已超越了當年“解饞”的初衷,也不止于防寒的寓意,更不再局限于家庭團聚的形式。它是非遺節氣里最鮮活的傳承,是跨越半世紀的文化堅守,更是社會發展、人民幸福生活的生動體現——從物質匱乏到豐衣足食,從單一選擇到多元包容,從個人味蕾的滿足到精神層面的慰藉,餃子始終在場。

從60年代的蘿卜肉渣餡,到如今五花八門的豐富餡料;從當年盼星星盼月亮的節日奢望,到如今隨時可享的日常美味;從孤身求學時的思念,到如今與老伴相守的溫情,餃子的味道變了,生活的條件好了,時代的面貌新了,但冬至吃餃子的習俗始終沒變,那份藏在煙火氣里的初心始終沒變。這枚小小的餃子,裹著半世紀的味蕾記憶,見證了國家從一窮二白到繁榮富強的滄桑巨變,承載著中華民族對節氣的敬畏、對傳統的堅守、對生活的熱愛。它在時光里堅守本真,又在生活中不斷創新,正如我們的國家,在傳承中發展,在發展中進步,讓每個普通人都能在尋常日子里,嘗到幸福的滋味。

互動話題:

你的冬至記憶里,最難忘的餃子餡料是什么?或是有沒有一段和家人包餃子的溫暖往事,藏著獨屬于你的歲月味道?

#2025頂端人氣創作者 #