■ 王根義 / 文

站在鄭州美術館的展廳里,四周靜得出奇。那些懸掛著的隸書作品,像一扇扇突然打開的時空之門——墨色深深淺淺,仿佛還帶著兩千年前刀筆吏腕間的溫度。我忽然覺得,我們面對的哪里是書法,分明是一個民族在竹簡上、在石碑上、在綿紙上踏下的路跡。

一、山崖上的宣言

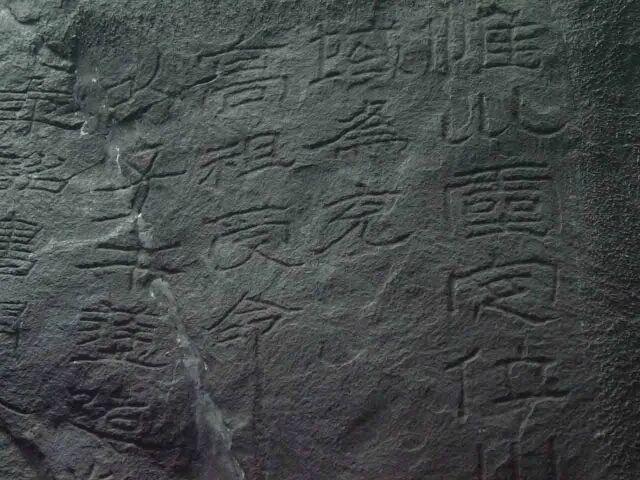

車過石門,我執意要下車走走。

這里的山,是秦嶺南麓余脈,石質堅硬,顏色青灰。就在這懸崖峭壁之上,東漢的工匠們一錘一鑿,刻下了《石門頌》。陽光斜斜地照過來,那些字跡在巖壁上投下深深淺淺的陰影。

我仰頭看著,忽然明白了什么叫“摩崖氣象”。

這不是書齋里的精致把玩,這是把文字直接交給山河的壯舉。隸書在這里,掙脫了竹簡的束縛,掙脫了碑石的規整,像漢賦般鋪張揚厲,像大風歌般慷慨激昂。筆畫舒展到了極致,結構寬博得像能容下整片天空。那個“命”字的垂筆,從崖頂直貫而下,足足有二十厘米長——這不是在寫字,這是在用文字測量天地的尺度。

風從峽谷吹過,帶著草木的氣息。我想起太史公寫《史記》,也是這樣的氣魄。漢代人似乎天生懂得:真正的偉大,需要匹配偉大的載體。當隸書從刀筆吏的簡牘走向山崖,它就不再僅僅是記錄語言的符號,而成了一種精神的圖騰。

工匠們在懸崖上作業時,想必是危險的。但他們刻下的每一個字,都那么從容,那么自信。那“蠶頭雁尾”的波磔,在山風中仿佛還在微微顫動;那些橫平豎直的架構,穩得像是從山體里生長出來的一般。這就是漢風——不解釋,不炫耀,只是存在,便成氣象。

摩崖隸書最動人的,是那種人功與天工的默契。字隨山勢起伏,筆順石紋流轉。這不是征服自然,而是與自然達成某種崇高的和解。兩千年來,風雨剝蝕,有些字跡已經模糊,但正是這種模糊,讓整篇頌文融進了山體的肌理,成為山河本身的一部分。

離開石門時,夕陽正把整個峽谷染成金色。那些刻在石頭上的漢字,在余暉中閃閃發光,像是沉睡的文明隨時會醒來,再次向我們訴說那個開闊時代的故事。

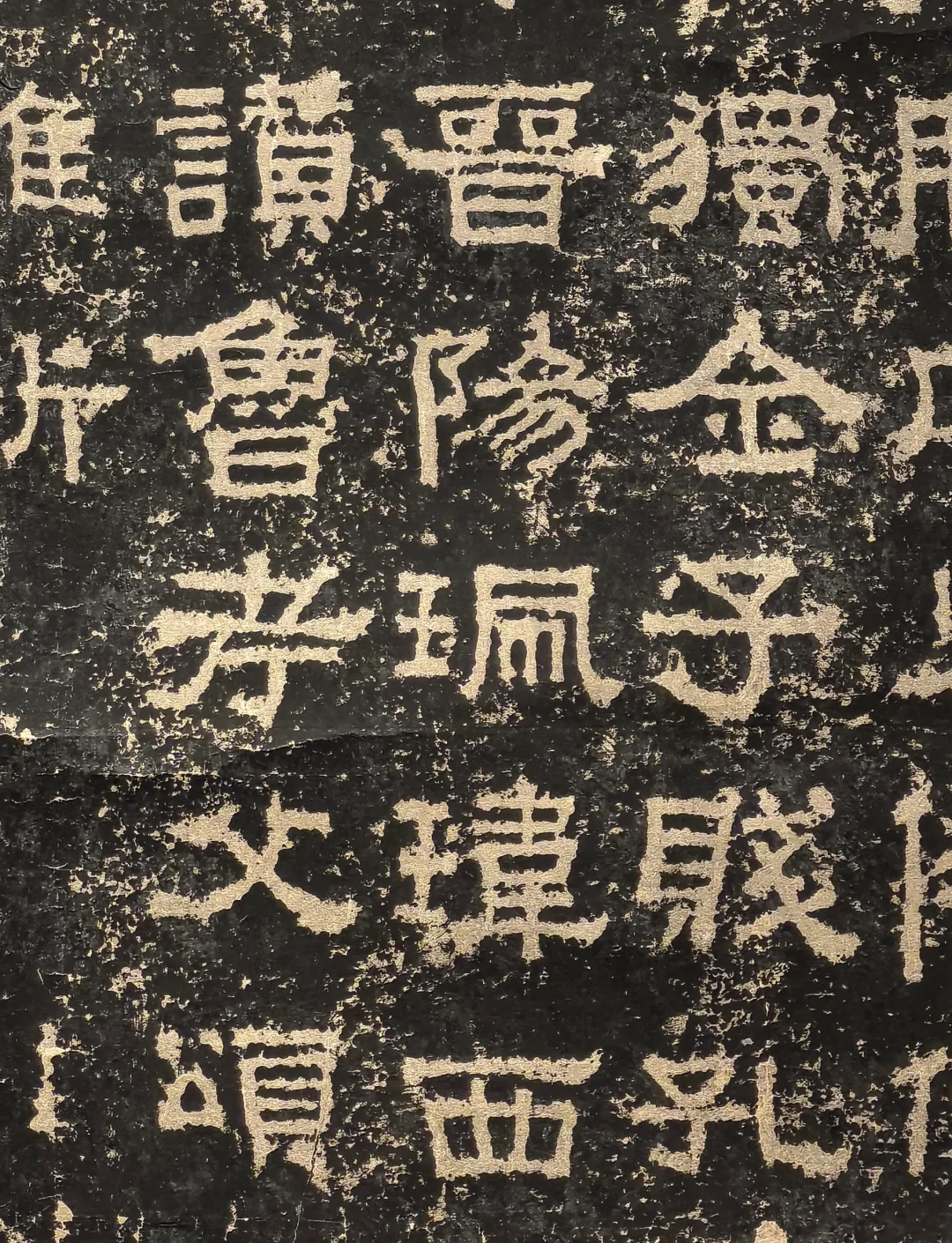

二、石碑上的法典

如果說摩崖是隸書的狂想曲,那么碑刻就是它的賦格。

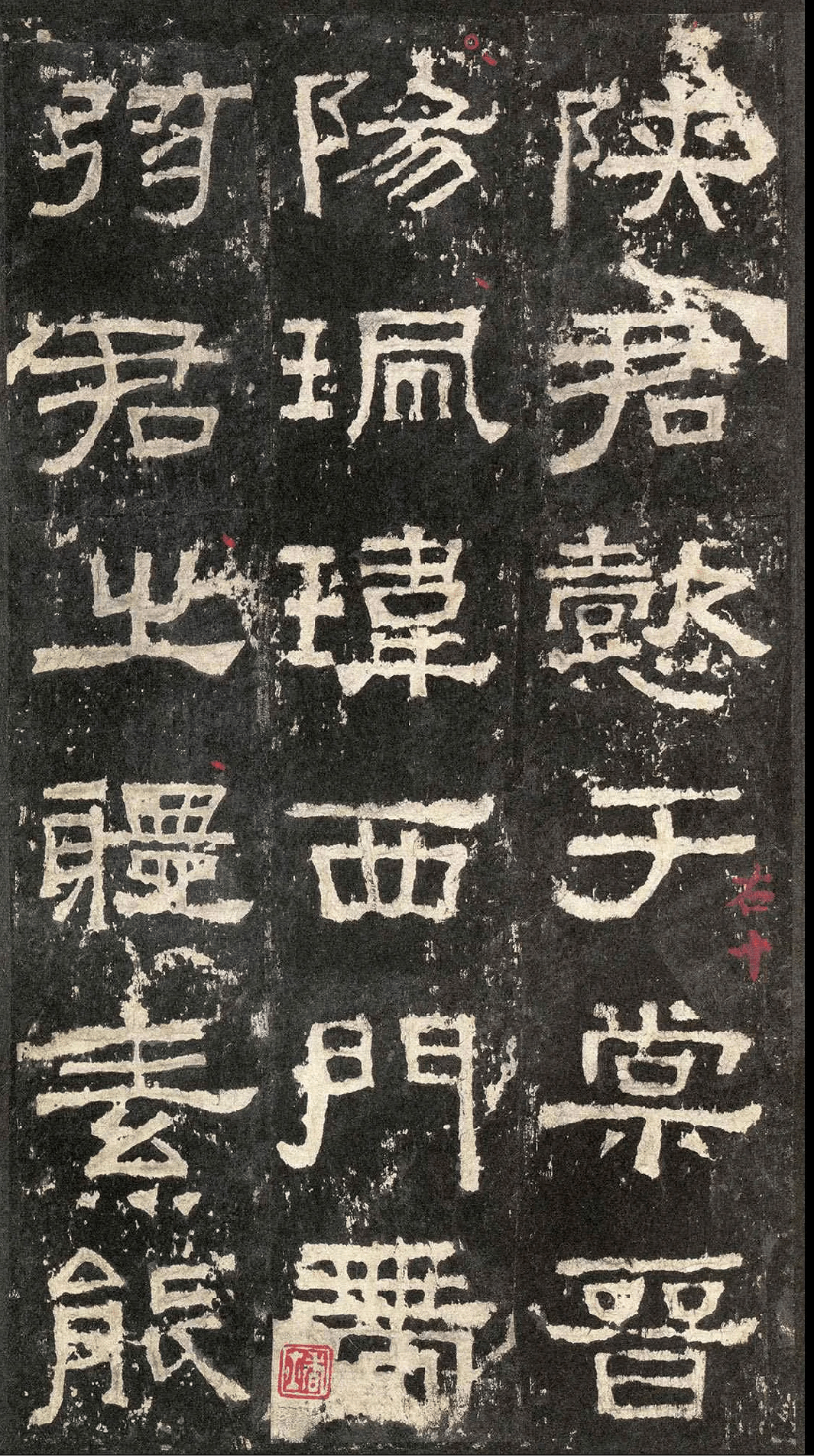

在曲阜的孔廟,我第一次真正理解了“法度”二字的分量。《乙瑛碑》《禮器碑》《史晨碑》——這些碑刻靜靜地立在殿廡之間,像一群穿越時空而來的智者,沉默,但每個字都在言說。

陽光透過古老的柏樹枝葉,在青石板上灑下斑駁的光影。我俯身細看《乙瑛碑》的字跡,忽然有種奇怪的感受:這些字,好像不是刻上去的,而是從石頭內部生長出來的。每一筆都那么肯定,那么必然,增一分則肥,減一分則瘦。

這就是漢碑的法度——它不是束縛,而是一種深刻的自由。

隸書到了碑刻上,完成了最后的蛻變。波磔的起收有了精確的程式,結構的疏密形成了嚴格的規律,章法的排列構建起莊嚴的秩序。但這秩序里,卻蘊含著驚人的生命力。你看《禮器碑》的線條,瘦硬如鐵,卻彈性十足;《曹全碑》的體勢,秀美飄逸,卻骨力內含。就像漢代的樂府詩,句式規整,但情感洶涌;如同漢代的畫像石,構圖嚴謹,但氣韻生動。

碑刻隸書最妙的地方,在于它在絕對規范中保留了微妙的呼吸感。那些看似千篇一律的橫畫,細看之下,角度、弧度、力度各有不同;那些必須出現的“蠶頭雁尾”,在每個字里都有獨特的神情。這讓我想起漢代的長安城——街道筆直,坊市規整,但在那嚴整的格局里,有市井的喧囂,有深巷的酒香,有未央宮的鐘聲,有百姓家的炊煙。

守廟的老人告訴我,這些碑,一千八百年來,每天都有學子來拓印。紙覆在石上,墨輕輕拍打,黑色的字跡便在宣紙上慢慢顯現。那一刻,時間消失了——東漢的書丹者、歷代拓碑人、今日的觀者,通過這一紙墨跡,奇妙地相遇。法度,就這樣在時間里傳遞,不是作為枷鎖,而是作為種子。

黃昏時分,我在《史晨碑》前坐了許久。夕陽給石碑鍍上溫暖的金邊,那些嚴謹的字跡忽然柔和起來。我仿佛看見,那些不知名的書丹者,在完成這莊嚴的書寫后,輕輕放下筆,撣了撣衣袖上的石粉,轉身走進漢代的暮色里。他們不知道,自己刻下的不止是文字,而是一個文明的美學法典。

三、簡牘里的呼吸

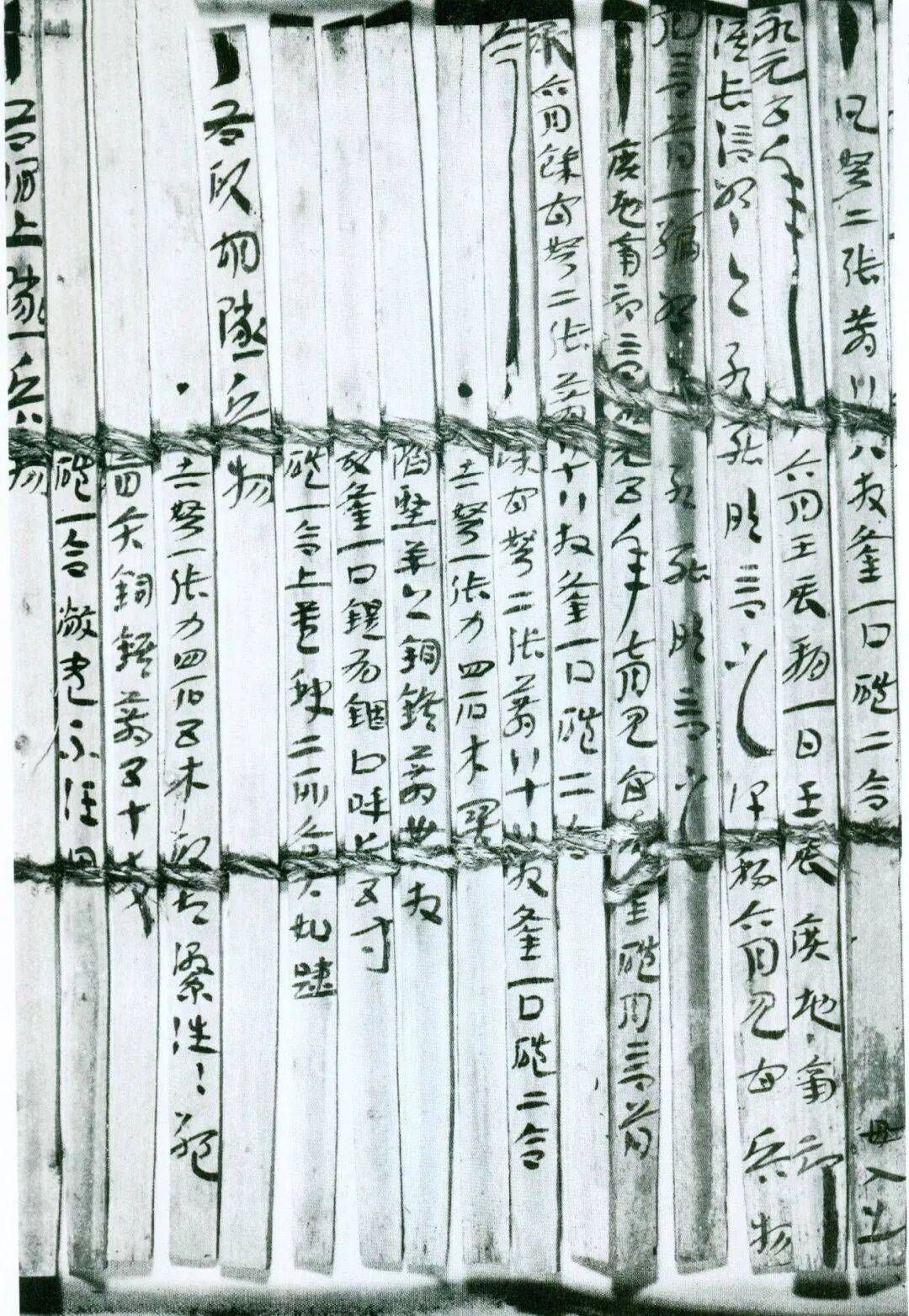

西北的沙漠,保存了時間。

在博物館的玻璃柜里,我看見了那些漢簡——小小的木片,薄薄的竹簡,甚至有些已經殘破。但上面的墨跡,清晰得像昨天才寫上去。

這是隸書最本真的模樣。

沒有摩崖的宏大,沒有碑刻的莊重,只有日常的、真實的書寫。邊防士卒的報告,驛站往來的文書,學童習字的作業,市井交易的賬目……隸書在這里,回到了它最初的身份:實用的交流工具。但也正是這種實用,讓它保留了最鮮活的生命力。

我長久地凝視一支敦煌漢簡。那是某個戍卒寫給家人的信,文字簡樸,甚至有些潦草。但那些筆畫里,有一種摩崖碑刻都沒有的動人——那是手的溫度,是心跳的節奏。起筆不再講究藏鋒,收筆也顧不上回護,一切都是即時的、隨性的。可恰恰是這種隨性,讓每個字都活了起來,像會呼吸的生命。

簡牘隸書最珍貴的是它的“意韻”。因為材料有限(竹木珍貴),書寫者必須簡潔;因為時間緊迫(軍情如火),書寫必須快速。于是,隸書在這里發生了奇妙的化學反應:結構開始簡化,筆畫開始連貫,字與字之間有了微妙的呼應。你看那支《永元器物簿》,數字的記錄,卻寫得如行云流水;那卷《相利善劍刀冊》,說明的文字,卻透著從容優雅。

這讓我思考一個問題:什么才是書法的真諦?是刻在山崖上的磅礴宣言嗎?是立在廟堂的莊嚴法典嗎?或許都是。但在這荒漠簡牘里,我看見了另一個答案——是那個不知名的戍卒,在烽火臺的油燈下,用隸書給遠方親人寫一句“平安”時,筆尖流淌的真情實感。

簡牘的材質也塑造了隸書的形態。竹木的紋理,引導著筆尖的方向;狹窄的簡面,迫使字形趨扁。這些因陋就簡的適應,無意間成就了隸書獨特的美學特征。就像漢代的五言詩,最初只是民間歌謠的形式,卻在無意間開啟了中國詩歌最輝煌的傳統。

走出博物館時,天已經黑了。但我的腦海里,還閃動著那些簡牘上的墨跡。它們不像山崖上的石刻那樣震撼,不像石碑上的銘文那樣莊嚴,但它們像沙漠里的星光,雖然微弱,卻真實地照亮過無數個平凡的夜晚。正是這無數平凡的書寫,匯聚成了隸書最深厚的傳統。

四、筆墨間的當代應答

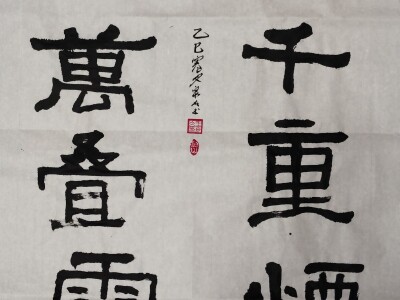

回到鄭州的展廳,我的目光再次落在那些當代隸書作品上。

忽然間,我看懂了。

那些作品,不再是簡單的臨摹。有的把摩崖的氣魄化入條幅,卻在磅礴中多了幾分現代的理性思考;有的將漢碑的法度重新解構,在嚴謹中注入個性的呼吸;更有的大膽融入簡牘的意趣,讓古老的隸書煥發出前所未有的靈動。

一位書家的作品前,我駐足良久。他用宿墨,讓筆畫邊緣產生淡淡的暈染,像是歲月在紙上自然洇開。結構取法《張遷碑》的樸厚,筆意卻透著漢簡的率真,章法則有摩崖的開闊。最妙的是,他在傳統的波磔中,加入了些微的顫動——不是技術的瑕疵,而是有意為之,仿佛讓那些沉睡兩千年的筆畫,重新有了脈搏。

這大概就是隸書的當代生命:它不是化石,而是仍在生長的樹木。根系深扎在漢代的土壤里——摩崖的宏大、碑刻的法度、簡牘的真率,都是它不可或缺的養分。但它的枝葉,必須伸向今天的天空。

展廳的角落里,幾個年輕人在低聲討論。“我覺得隸書的美,在于它的矛盾統一,”一個戴眼鏡的男生說,“就像漢代,既有一統江山的魄力,又有‘古詩十九首’那樣的柔情。”他的同伴點頭:“所以寫隸書,不能只學其形,要體會那個時代的氣象。”

說得真好。隸書的命運,和它誕生的時代一樣充滿張力。它起源于實用的需求,卻升華成藝術的典范;它規范于官方的碑刻,卻靈動在民間的簡牘;它凝固定型在漢代,卻能在每個時代找到新的表達。

晚清以來,當碑學復興的浪潮重新發現隸書的價值;當考古發掘讓簡牘帛書重見天日;當當代書家嘗試用全新的視角解讀傳統——隸書,這門古老的藝術,其實一直在完成它自己的“隸變”。從篆到隸,是字形的解放;而從古到今,則是精神的傳承與轉化。

離開展廳時,我又回頭看了一眼。那些作品靜靜地掛在墻上,黑色的墨,白色的紙,最簡單的色彩,最豐富的世界。忽然想起《石門頌》里的一句話:“川流是導。”江河的流淌自有其方向。

隸書,這條流淌了兩千多年的墨色江河,見過山崖的壯闊,經過碑林的規整,聽過簡牘的低語,今天,它流到了我們的筆下。它還會繼續流下去,帶著漢風的浩蕩,帶著歷史的深沉,也帶著每個時代給予它的、獨特的波光。

而我們,都是這墨河里的一滴水。可能微小,卻參與著文明的傳遞;可能短暫,卻映照過永恒的天空。當我們的筆尖觸動宣紙,在黑色的線條里,有石門的風,有孔廟的月光,有沙漠簡牘上的溫度,也有此時此刻,這個時代獨有的呼吸。

筆墨山河,山河筆墨。隸書的前世,是一部文明的史詩;隸書的今生,是我們每個人都可以書寫的、關于美的當代詩行。而隸書的天地大美與方寸馳騁,匯就了浩浩蕩蕩的壯美歷程。