雙面冬至:朱淑真詩中的節令悖論與女性時間

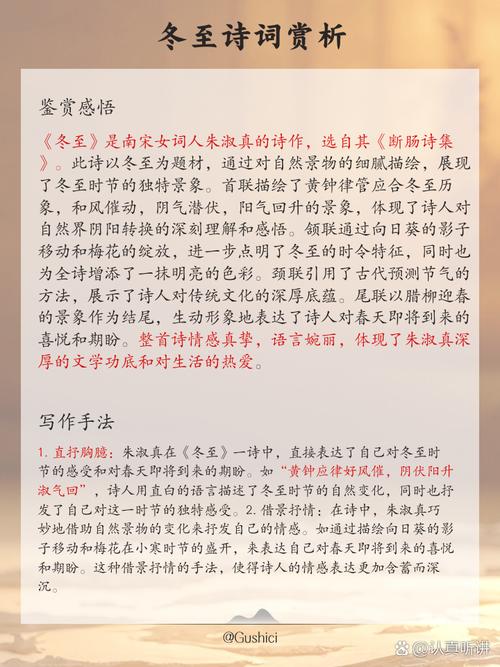

“黃鐘應律好風催”,《冬至》詩以莊嚴的禮樂意象開篇,將我們帶入一個宏大而整飭的時序秩序中。在理學漸興的宋代,冬至不僅是自然節氣,更是國家祭祀、家族團聚、陰陽轉換的文化節點。朱淑真卻在這個被禮法高度定義的日子里,悄然編織進另一種時間——那是屬于她個人生命的、充滿情感溫度與隱秘痛楚的“陰中之陰”。一首《冬至》,竟成兩種時間觀激烈角力的詩意戰場。

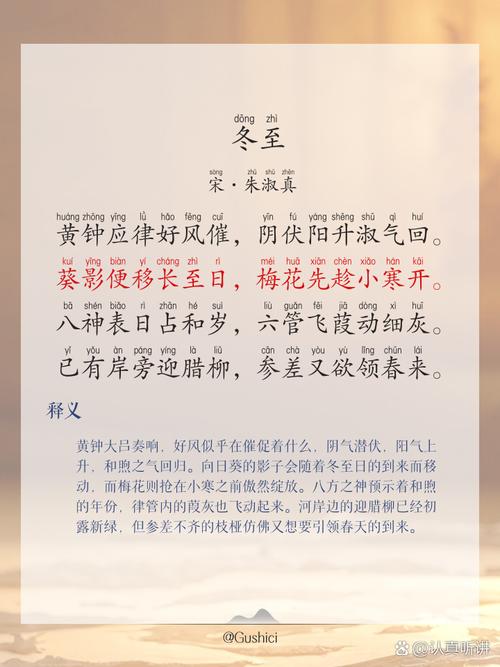

上聯“黃鐘應律好風催,陰伏陽升淑氣回”展現的是正統的冬至敘事。“黃鐘”為十二律之首,對應仲冬之月,象征著秩序與開端。陽氣在地下萌動,萬物在靜默中等待復蘇,這是被士大夫階層反復書寫與強化的宇宙圖景。然而,這種宏大敘事背后隱藏著性別密碼:在“陽升”被視為進步與生機的文化邏輯中,“陰伏”狀態常被賦予被動、從屬的意味。朱淑真以“繡幕蕭蕭”悄然扭轉了視角——那隔絕外界的簾幕,既是物理空間,更是女性被限定的生活疆域。當外部世界慶?!瓣柹睍r,內帷中的女性時間,卻呈現出另一種質地。

“刺繡五紋添弱線,吹葭六管動浮灰”一聯,將女性勞動與時間感知細膩縫合。添弱線,典出唐代宮中冬至后日晷投影增長,女紅增一線之功;吹葭灰,則是古代候氣法的儀式。前者是微觀的身體經驗,后者是宏觀的天地測度。朱淑真巧妙地將二者并置,讓閨閣中的針線與律管中的葭灰產生共振。刺繡添線,是女性在封閉空間中對時間流逝最具體的丈量——每一針都是對光陰的穿刺與挽留。這種感知迥異于士人“觀天地變化”的抽象玄思,它是具身的、重復的、與指尖溫度相連的。

全詩最驚心動魄之處,在于結尾對自然意象的徹底改寫:“岸容待臘將舒柳,山意沖寒欲放梅?!绷妫酚牛臼嵌M春來的希望之兆。但結合朱淑真的人生境遇——婚姻不幸,幽居獨處,最終“悒悒抱恨而終”——這“待”與“欲”便蒙上了深重陰影。自然界的柳與梅尚有定期,而詩人心中的春天卻可能永遠擱淺在寒冬。外界慶祝的“陽升”,于她而言,或許只是漫長“陰伏”的無望延伸。這種自然時序與生命時序的錯位,構成了全詩最深刻的張力。

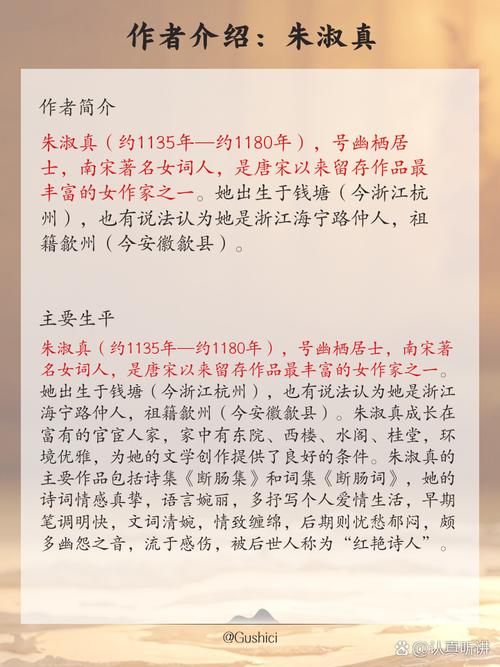

朱淑真通過“刺繡”與“吹葭”的意象疊加,完成了一次重要的書寫策略:她將女性被規訓的日常勞動(刺繡),提升到與男性主導的文化儀式(吹葭測候)同等重要的地位。繡針在此成為她的“史筆”,記錄著另一種被宏大敘事遮蔽的時間真相。當歷史專注于記載冬至的祭祀與慶典時,朱淑真讓我們看見繡簾后那個數著針線、聽著風聲、在集體歡慶中獨自體認生命寒意的身影。

《冬至》因而成為一份珍貴的女性時間檔案。它告訴我們:在同一個節令之下,存在著不同的時間體驗。士大夫眼中的“一陽復始”,可能是幽居女性眼中的“長夜漫漫”;禮樂頌揚的“淑氣回”,可能對應著繡幕內的“悄無言”。朱淑真以她敏銳的疼痛,刺穿了統一的時間表象,讓我們聽見了歷史洪流中那些靜默的、差異的、屬于“陰伏”者的生命鐘擺。

千年后的我們重讀此詩,不僅是在解讀一個節令,更是在辨認一種被壓抑的時間形態。在那個理學逐漸將女性生命納入嚴格節奏的時代,朱淑真用詩歌證明:即使是最不容置疑的宇宙節律(冬至陽生),也無法完全統攝每一個具體生命對光陰的獨特感知。她的繡針,最終縫紉出的是一幅時間的雙面繡——一面是禮法規定的節氣盛景,另一面,則是無數個“繡幕蕭蕭”里,那些未被言說的冬天。