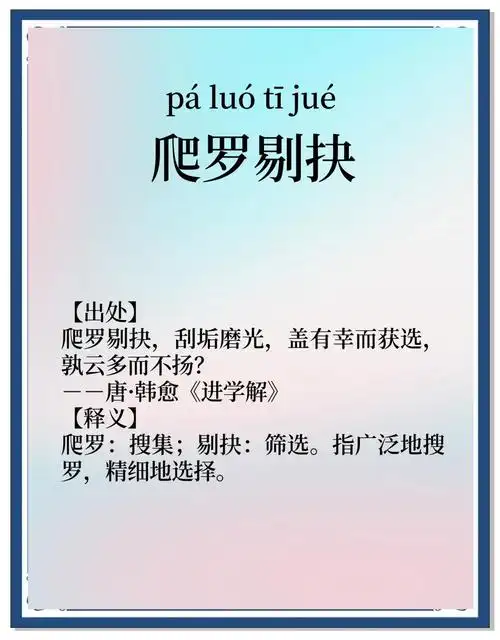

爬羅剔抉

元和十年的長安,秋雨把國子監的藏書閣洇出一種陳舊的氣味。四十三歲的國子博士韓愈,正在這里進行一場孤獨的“狩獵”。

他狩獵的不是走獸,而是文字——那些從秦漢戰火、魏晉離亂中幸存下來,卻又在傳抄中失了魂魄的儒家經典。燭光搖曳,照亮他手中那卷《禮記正義》,上面爬滿了不同時代的批注,像層層苔蘚覆蓋了山巖的本貌。

“爬羅剔抉。”他蘸墨在紙角寫下這四個字。墨跡在昏暗里,仿佛有了重量。

這原是他在《進學解》里寫給太學生們的訓誡,要他們像梳爬蔓草、篩選珠玉般治學。但此刻,他覺得自己才是那個在荒原里俯身的人。隋唐一統三百年來,佛道日盛,先王之道如星散夜空。他要做的,是從故紙的淤泥里,撈出那些真正發光的星子。

雨聲漸密。韓愈想起二十年前,在洛陽首次讀到《孟子》原章時的震動。那時的抄本,已被玄學注疏包裹得臃腫不堪。他借來刻刀般的筆鋒,一點點剔除那些附會的“枝葉”,當“民為貴,社稷次之,君為輕”十一字以最樸拙的秦隸面貌浮現時,他竟在漏雨的客舍里,感到一種近乎疼痛的清明。

如今這工作更艱難了。閣外的世界,天子好金丹,仕女競菩薩。而他守著一盞孤燈,在蟲蛀的簡牘間,進行著最笨拙的考古——爬梳如農夫墾荒,羅致似漁人收網,剔除需玉匠之慎,抉擇要史官之直。

夜最深時,他校到《大學》一句:“古之欲明明德于天下者,先治其國。”突然發現“治”字在漢代殘簡上原是“平”字。一筆之差,意境全殊。“治”是居高臨下的經營,“平”卻是與民共在的安寧。這個發現讓他枯坐良久,直到晨光浸白窗紙。

多年后,韓愈謫居潮州,在瘴癘之地仍教授生徒。有少年問:“先生,何為真學問?”

他望向北方,想起長安秋雨中的那盞燈。“學問不在增添多少見解,”他說,“而在剔除不該有的東西——剔除訛誤,剔除浮辭,剔除人云亦云,直到剩下那一點擦不掉的、結實的光。”

就像他畢生“爬羅剔抉”試圖還原的儒家道統,或許從來不是一座等待輝煌的宮殿,而是一塊經過無數雙手剔除雜質后,終于露出溫潤本色的玉璧。那光澤很淡,但雨水沖不淡,黑夜吞不掉。

而所有在時光荒野里俯身尋找的人,最終找到的,或許都是同一件東西:那顆未被喧囂磨損的、文明的初心。