它絕不是簡(jiǎn)單看“誰(shuí)寫(xiě)得最像”,而是看誰(shuí)在近代真正承續(xù)了王羲之的法脈和審美傳統(tǒng),誰(shuí)在書(shū)法史、書(shū)學(xué)理論和時(shí)代影響層面,發(fā)揮了“右軍式”的核心作用。換句話說(shuō),它更像一個(gè)“綜合指標(biāo)”:既看筆法氣息,也看歷史分量。

從書(shū)法史角度看,如果一定要選出一個(gè)“樞紐人物”,大多數(shù)研究者會(huì)把目光投向沈尹默。

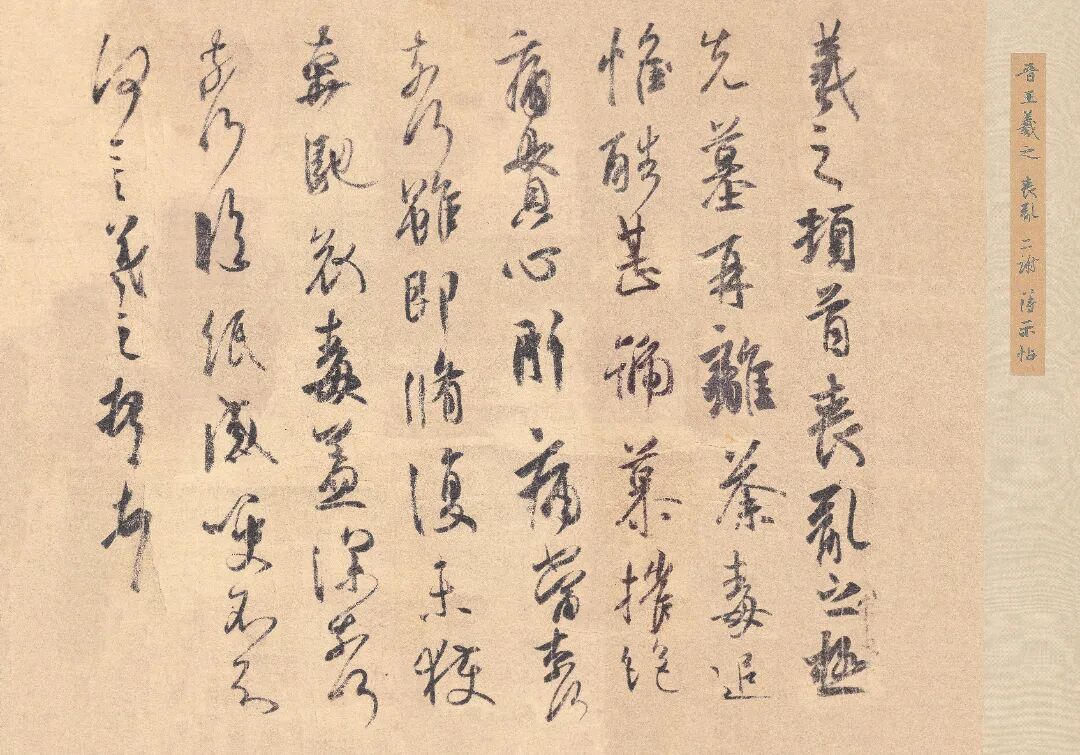

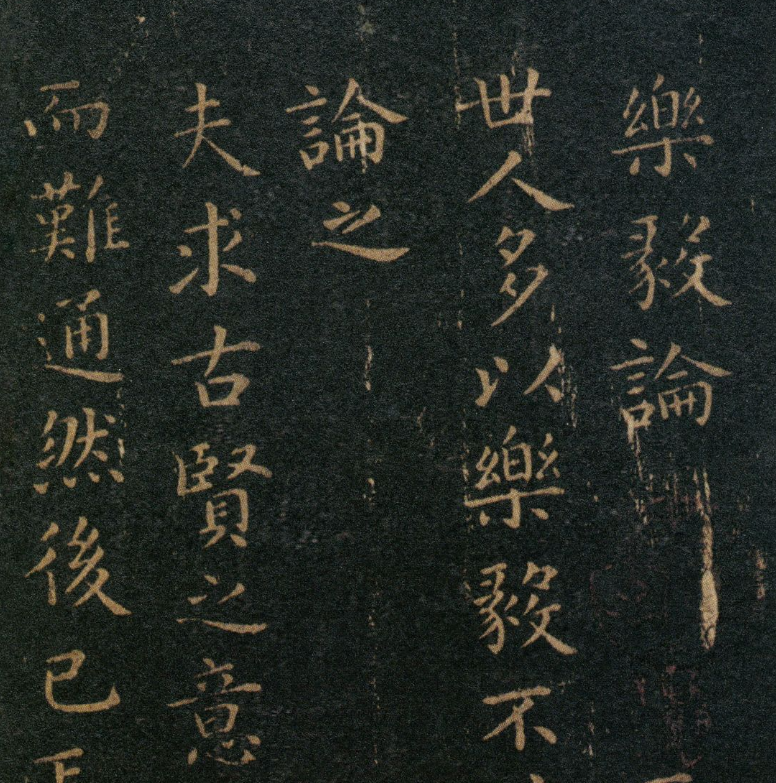

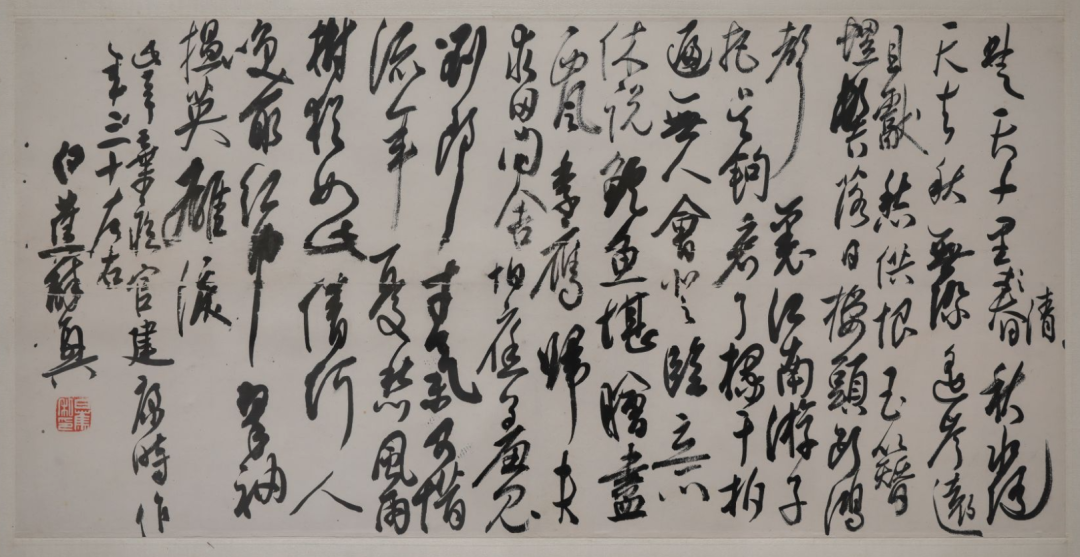

他出身吳興,留學(xué)日本,長(zhǎng)期任教于北大,以學(xué)問(wèn)、詩(shī)文、書(shū)法并重著稱。民國(guó)時(shí)書(shū)壇曾有“南沈北于(于右任)”之說(shuō),新中國(guó)成立后又有“南沈北吳(吳玉如)”之說(shuō),可見(jiàn)其在當(dāng)時(shí)書(shū)壇的核心地位。更重要的是,他幾乎把一生都押在“重建晉唐筆法”上。大量臨寫(xiě)《蘭亭序》《樂(lè)毅論》等王羲之名跡,其臨本今天仍被公認(rèn)為最接近二王精神的范本之一;有文章甚至直接稱他“苦練二十三年,成當(dāng)代王羲之”。從筆法來(lái)看,沈尹默的行書(shū)提按分明、使轉(zhuǎn)圓融,既有晉人內(nèi)斂的綿密,又有宋元文人的清氣。徐平羽、謝稚柳等人都高度評(píng)價(jià)他的成就,有論者認(rèn)為“其境界可直入宋四家而不愧”。 這意味著:在許多專(zhuān)業(yè)眼中,他已經(jīng)跨過(guò)明清,直接與蘇黃米蔡同堂對(duì)話。

如果說(shuō)“近代王羲之”需要一個(gè)在筆法、格局和史論上都能撐起大局的人,那么沈尹默無(wú)疑是最像“總設(shè)計(jì)師”的那一位。

但在普通書(shū)法愛(ài)好者和廣大收藏界眼中,最“上頭”的,往往是白蕉。

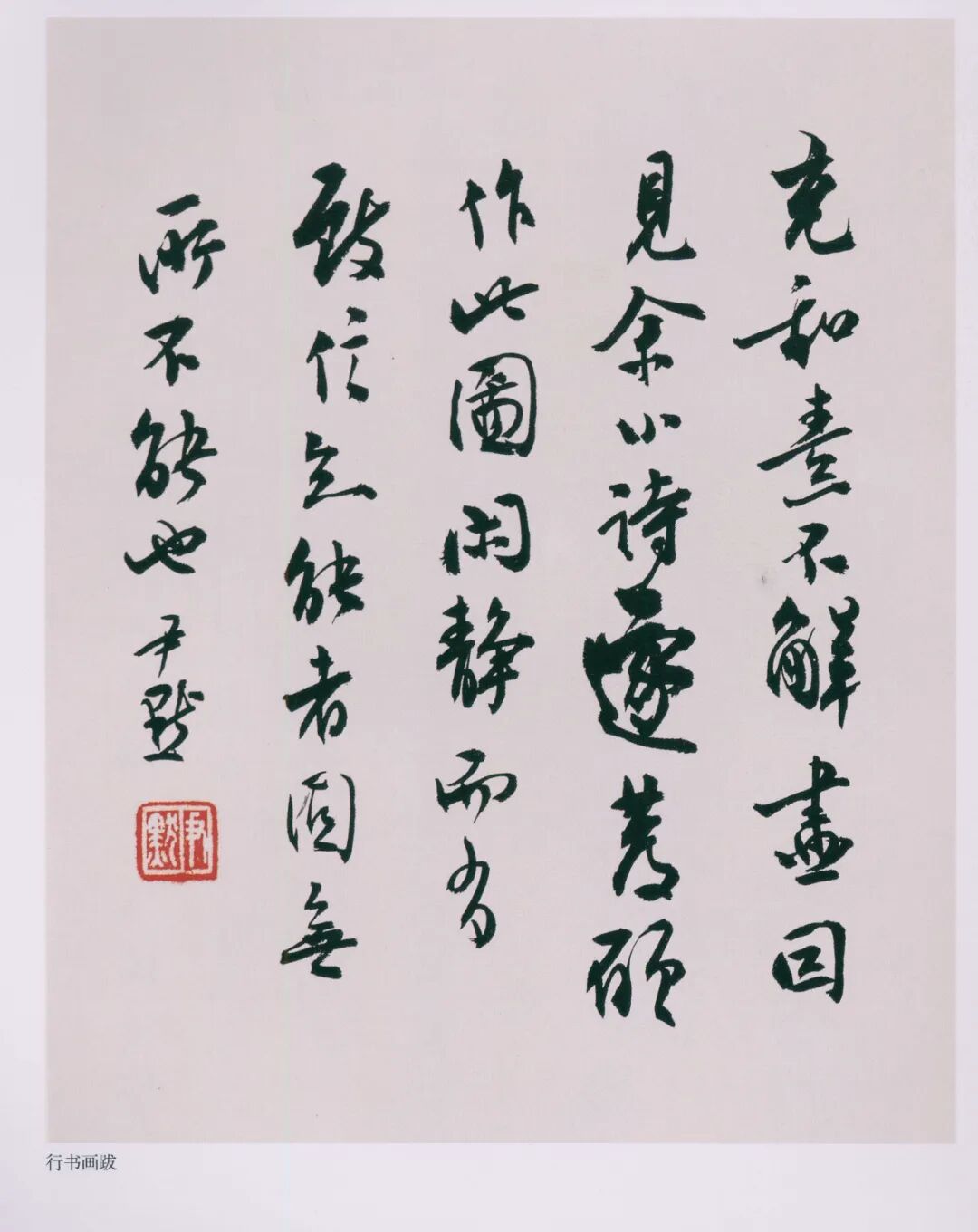

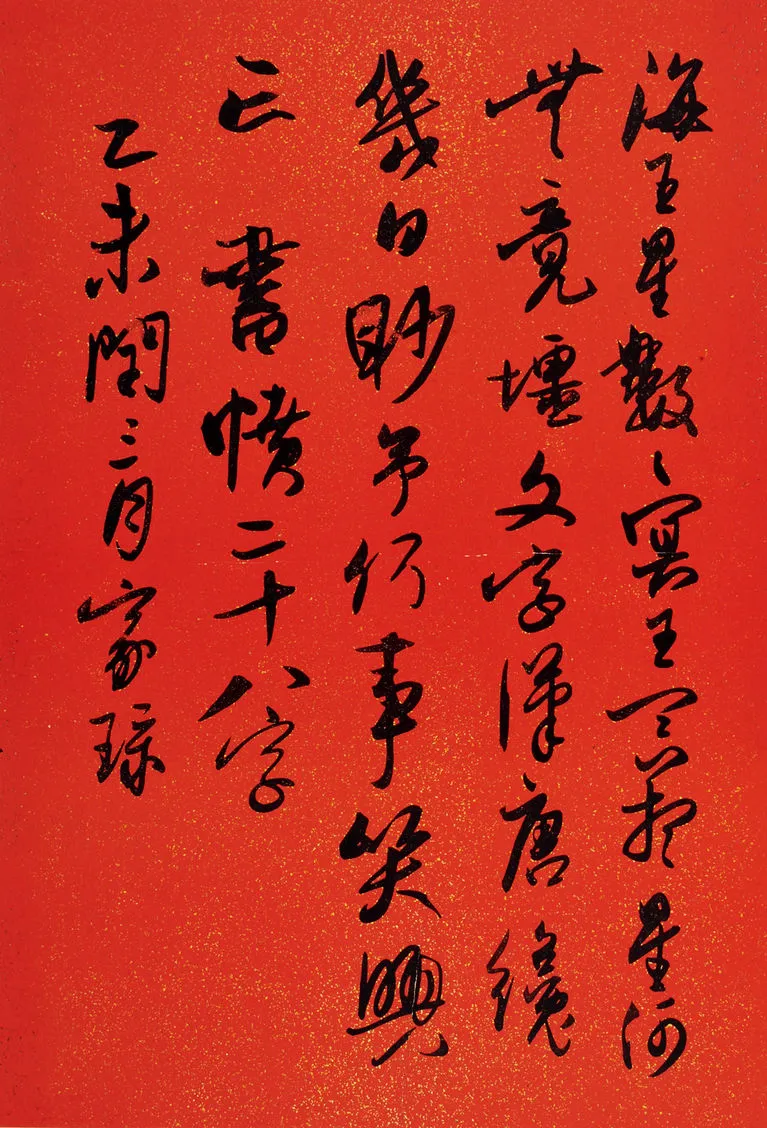

白蕉以“近代藝壇三杰之一”著稱,諸藝兼通,以書(shū)法成就最高。他的行草以“二王”為宗,又兼及魏晉、唐宋諸家,有文章指出,他晚年還受到日本藤原行成書(shū)風(fēng)的影響,代表作《蘭題雜存》《雜書(shū)題蘭舊句》早已成現(xiàn)代帖學(xué)經(jīng)典。

從風(fēng)格上看,白蕉那種“蕭散秀逸”的氣息,是當(dāng)代人最容易一眼愛(ài)上的書(shū)風(fēng):字勢(shì)修長(zhǎng)、筆致輕靈,看似信手拈來(lái),實(shí)則法度嚴(yán)謹(jǐn)。他自己說(shuō)學(xué)書(shū)要“始欲像而終欲不像,始無(wú)我而終欲有我”,既深潛于王羲之法度之內(nèi),又不迷失于摹仿之中,用的是傳統(tǒng)筆墨,說(shuō)的卻是現(xiàn)代氣質(zhì)。不少文章直接稱他為“近代學(xué)王第一人”“寫(xiě)王羲之最成功的人”,甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為,在把“二王風(fēng)神”轉(zhuǎn)譯為現(xiàn)代審美這一點(diǎn)上,白蕉無(wú)人可及。

如果說(shuō)王羲之在東晉時(shí)是“審美風(fēng)向標(biāo)”,那么白蕉在近代,確實(shí)最接近這種“風(fēng)向標(biāo)式”的存在:他讓無(wú)數(shù)人通過(guò)他那一手俊雅行草,重新愛(ài)上了二王。

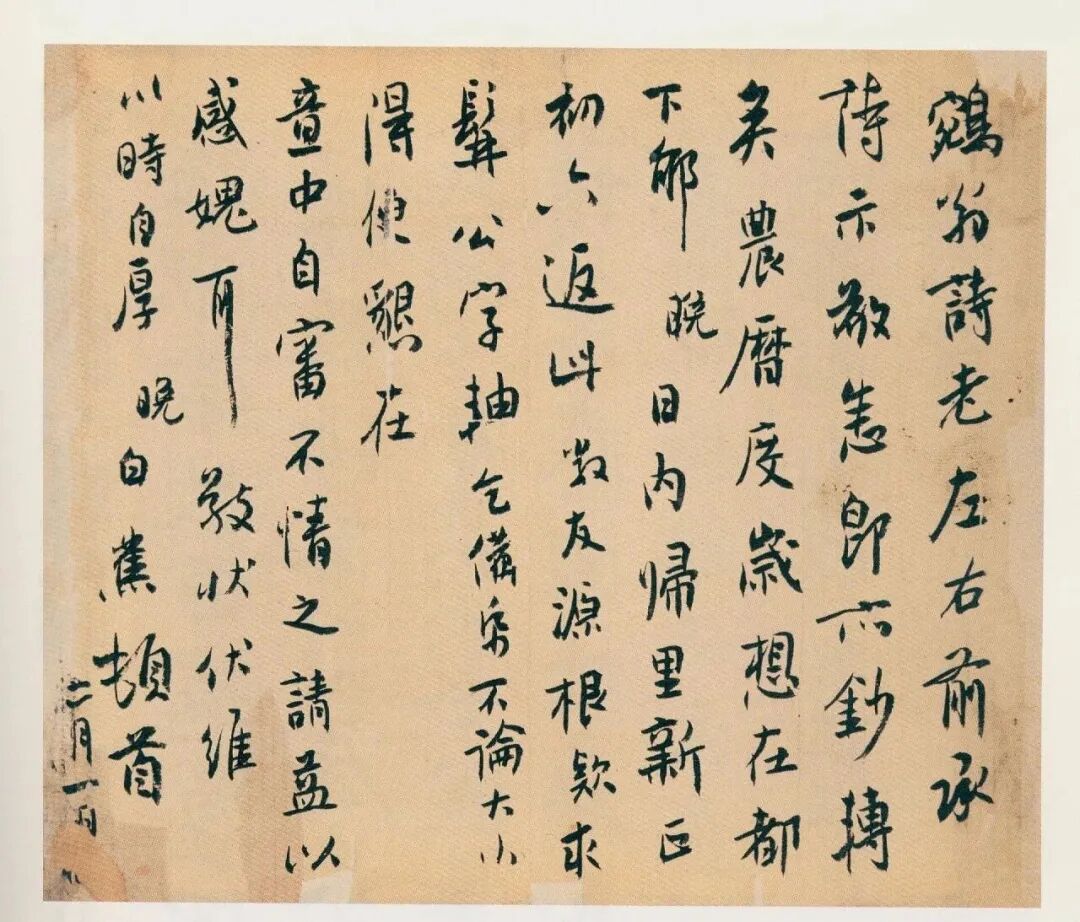

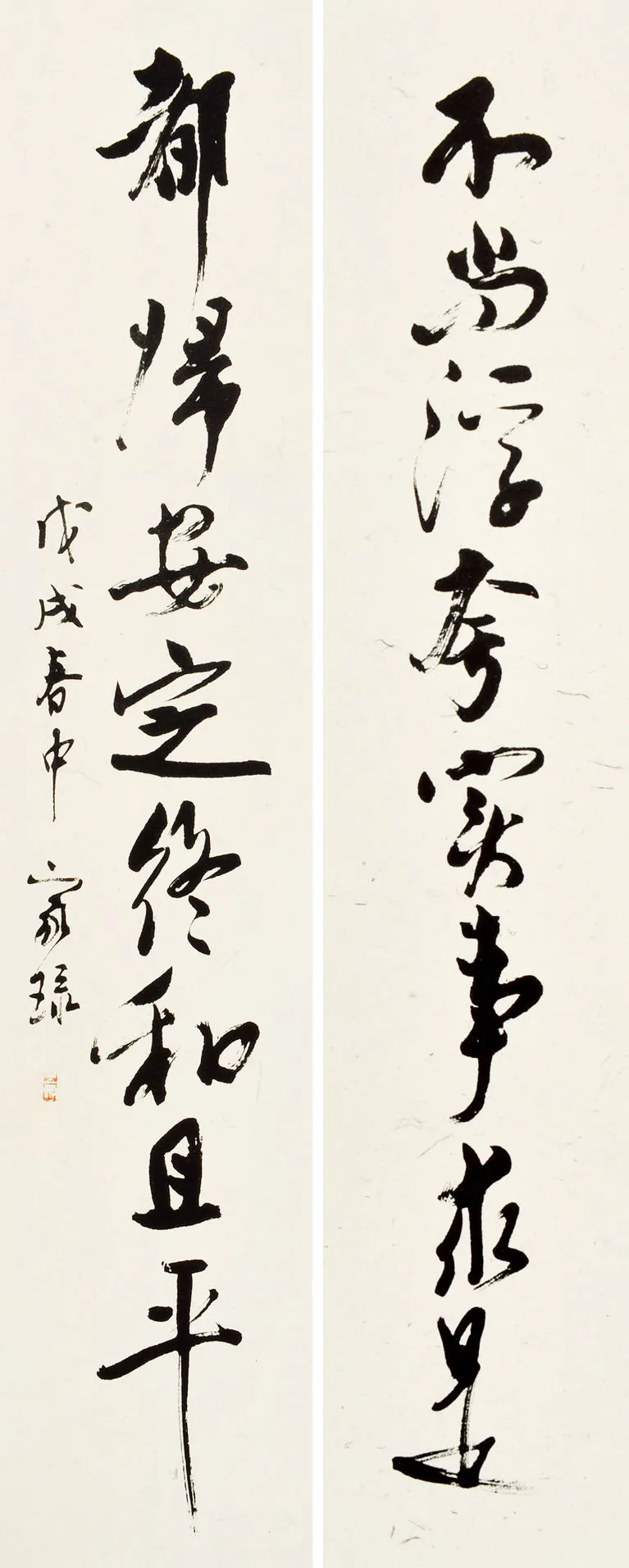

與前兩位相比,吳玉如顯得更“安靜”,但在真正關(guān)心書(shū)學(xué)史的人眼中,他的分量一點(diǎn)也不輕。

吳玉如既是書(shū)法家,又是著名文史學(xué)者。他所處時(shí)代,正是碑學(xué)與帖學(xué)激烈碰撞的時(shí)期,而他的選擇非常明確——以“二王”為主脈,重建帖學(xué)的理論高地。他在論述中曾明確提出:北碑、南碑乃至隋碑,本質(zhì)上都是“二王書(shū)法發(fā)展的產(chǎn)物”,碑與帖不是對(duì)立的兩條線,而是在“二王書(shū)法一元論”下的源流關(guān)系。

在實(shí)踐上,他的楷書(shū)廣取《元略墓志》等魏碑,兼及《張猛龍碑》等碑刻,行書(shū)則以王羲之為終極追求,小楷更是精嚴(yán)至極,被評(píng)價(jià)為“放大后可作大字帖臨摹”。

更關(guān)鍵的是,他強(qiáng)調(diào)“以二王為極則”來(lái)衡量歷代書(shū)法,把原本分裂的碑帖之爭(zhēng)統(tǒng)一到一個(gè)更高的理論框架里。你可以說(shuō),沈尹默更多在作品層面“寫(xiě)給我們看”,而吳玉如則在理論上“替王羲之說(shuō)話”,為近現(xiàn)代帖學(xué)搭了一整套“話語(yǔ)體系”。

如果沒(méi)有吳玉如這一環(huán),今天很多關(guān)于“二王與碑學(xué)”的討論,會(huì)缺失一個(gè)極為重要的參照坐標(biāo)。

把材料和史實(shí)擺在一起,我們就可以冷靜地做一個(gè)“三重對(duì)照”。

從書(shū)法史地位看,沈尹默在民國(guó)和新中國(guó)兩個(gè)時(shí)期都站在核心位置,是帖學(xué)復(fù)興的“關(guān)鍵樞紐”;白蕉則把二王風(fēng)神轉(zhuǎn)譯成現(xiàn)代審美,是近代行草的審美高峰之一;吳玉如在理論與體系上為“二王正統(tǒng)”正名,是帖學(xué)話語(yǔ)的構(gòu)建者。

從筆法和形神看,白蕉的瀟灑、修長(zhǎng)、靈動(dòng),最接近大眾印象中的“魏晉風(fēng)流”,像是王羲之的“風(fēng)神再現(xiàn)”;吳玉如在結(jié)體與法度上極嚴(yán)謹(jǐn),楷行草皆有“書(shū)卷氣”,更接近王羲之的“法度與理性”;沈尹默則在整體氣象、筆法厚度和氣韻連貫上,與王羲之的“文人氣象+筆墨高度”更為相似。

從影響范圍看,白蕉是現(xiàn)代審美與大眾傳播層面最具“偶像氣質(zhì)”的那位;吳玉如在書(shū)學(xué)界、研究界有長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,是學(xué)者型書(shū)家的典范;沈尹默貫通學(xué)界、書(shū)壇與教育體系,他的臨本和創(chuàng)作,直接影響了幾代書(shū)法學(xué)習(xí)者。

當(dāng)然,把復(fù)雜的書(shū)法史壓扁成一句“誰(shuí)更牛”,本身就有失公允。更合理的方式,或許是承認(rèn):白蕉得其風(fēng):他把二王的瀟灑、清俊、靈動(dòng),化成了近代最迷人的書(shū)寫(xiě)風(fēng)景;吳玉如得其法:他在理論與實(shí)踐上,將二王筆法、碑帖體系重新梳理,為后人立了一套“正宗”標(biāo)尺;沈尹默得其神:他在筆墨、氣象與史論層面,承擔(dān)了一個(gè)時(shí)代“書(shū)圣式”的中樞角色。

所以,真正的答案也許是:近代并沒(méi)有第二個(gè)王羲之,只有白蕉、沈尹默、吳玉如三人,從不同側(cè)面,把那位東晉書(shū)圣折射到現(xiàn)代。